絵が描けない?

参加者が一筆書きを交代で加えていく作品です

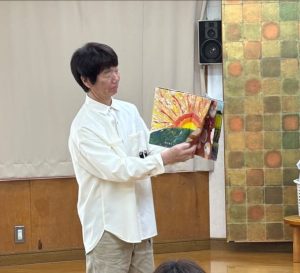

蒲原幼稚園・蒲原食堂の絵本らいぶでお世話になった願浄寺さんの「はなまつり」に呼んでいただきました

子どもも大人にも絵本らいぶを楽しんでもらいました

終わった後参加者から「味のある読み方ですね、参考にします」とお褒め?いただきました。絵本の読み方についてあまり褒められたことがないのでうれしいですね

イベントのひとつで参加者ひとりづつ一筆書きで絵を書いて、次の人に替わる、お題は最初に決めておきます、今回は「象」です、子どもたちも大人も一筆加えて交代します、最後に子どもたちから色をつけてもらいました。

総じて子どもたちの発想力が素晴らしく大人では考えつかない一筆を加えてくれました、成長するごとに「常識」という知識を得て大人になって行き、感性というものを減らすことになるのかなと感じました

この一筆書きをふくちゃもどうぞ、とおすすめいただいたのですが丁重に辞退しました。というのは「絵または絵もどき」を書くという行為にはコンプレックスと言うか恐れというかトラウマを抱えている身と思っているのです

今や日常生活でこのような機会はほぼないので特別困ることはありません、でも時々そのようなシーンがやってくると言い訳に悩む事になります

振り返ると小学生になる前、小学生になってからも「絵」を書くという環境がありませんでした、クレヨンで日常的にチラシの裏などに何かを描く習慣もありませんでした、そんなことは親も含め兄弟も教えてはくれませんでした

もっとも小6まで自分の兄弟が何人いるか分からなかった身なので、というとどのような理由かと聞かれますが、自分は一番下の男ですぐ上は五歳上の姉でした、よって兄弟で遊ぶという事もあまり記憶に残っていません。そんな環境故何かの絵を描くという日常も記憶していないのです

未就学児が良く書く、「人」や「お母さんの顔」など今は二歳児さんでも上手に書いていますが、この絵さえも自分で書いていた記憶がないのです、今でも人の顔は書けません

追い打ちをかけたのは小学生の図画?の時間、ほんとはそんなもの書きたくないのに授業なので仕方なく書いたところ先生にある部分の修正を言われたのです、とは言っても土台が難しいので書き換えることはさらに難しく半泣きしながら提出したことが決定的になり以後「絵」というものを身近に感じることはなくなりました

もっとも義務教育期間勉強も嫌いで中学生時代は数学で〇点を取ったり、通知表五段階評価でかなりの教科で「1」の評価をもらっていました、要するに学力がなかったという事ですね、絵同様勉強も日常的にするという習慣がなかったという事です

とは言えこの歳まで生きているので義務教育時代や高校時代の「学び」は自分にとっていかほどのものだったのだろう、などと思ったりもします

小中学生時代のこの手の話はたくさんありますが、また別の機会に書きたいと思います

![]()