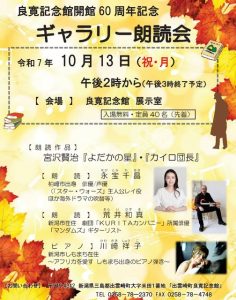

良寛記念館で朗読

新潟県三島郡出雲崎市にある良寛記念館

良寛といえば国上山の家しか知りませんでした

出雲崎と良寛の関係はまたの機会に

海の見える記念館が60周年で朗読イベントを行うとの事で出かけてきました

今回声優でもある 永宝 千晶(ながとみ ちあき)さんが出演との事で

声優が朗読って今まで聴いたことがなかったようで、とは言っても朗読イベントはそんなに聞く機会を設けて来ませんでした、絵本の読み聞かせと朗読は時々「絵本の朗読をする人」などと自分の事を呼ぶ人もいるくらいで違いが自分も説明が出来ません

今回はピアノの 川崎祥子さんと 俳優やギターリストと多才な 荒井和真

さんの三人による朗読イベントです

宮沢賢治の「よだかの星」開始間もなく永宝さんのセリフの部分が自分にはスクリーンかテレビ画面の中から聞こえてくるような声で耳に入ってきました

声優という職業ゆえなのか自分だけがそう聴こえるのか、とにかく本人の声というよりはキャラクターの声がそのまま出ているように聞こえます、彼女の声が聞ける作品は全く知りませんが例えばアニメ作品だとするとそのキャラクターの顔が浮かぶかのように声とキャライメージが見えてくるのです

さすがプロの声優さんと言えばよいのでしょうか

セリフの所ではない箇所は普通に声を出していたので、セリフだけの時の発声?なのかもしれません

そのことの是非は全くわかりません、朗読のなんたらを発言することもはばかられますし、絵本を読んでいても読み方褒められたことがないと言っている身です

たぶん朗読の世界は奥が深いのでしょうね、荒井さんの低音ボイスがなんとも心地よい音として耳に届きました、個人の好みでしょうが、二人の声の対比が結果として良い関係となっているようでした

川崎さんのピアノの入り方、いいですね 朗読でのピアノ その世界観が聞こえて来そうです

良寛記念館の中身はこんどまたゆっくりと見に行きたいです

R7年の予定

11月6日(木) 新潟市 YOU撞木こども園 絵本らいぶ ピアノ付Ver

11月27日(木) こやす認定こども園 年齢別クラス

11月28日(金) 燕市子育て支援センター 絵本らいぶ ピアノ付Ver

********************************************************

終わりました

4月12日(土) 願浄寺 絵本らいぶ

4月23日(水) こやす保育園 年齢別クラス 絵本らいぶ

4月26日(土) 田上町公民館主催事業

5月8日(木)坂井輪ひまわりクラブ

5月15日(木)坂井輪ひまわりクラブ

5月22日(木)坂井輪ひまわりクラブ

5月22日(木) こやす保育園 年齢別クラス 絵本らいぶ

6月9日(月) 坂井輪小学校 1年生

6月14日(土) 新潟県加茂市保育会 絵本らいぶ ピアノ付Ver

6月16日(月) 坂井輪小学校 3年生

6月23日(月) 坂井輪小学校 6年生

6月25日(水) こやす保育園 年齢別クラス 絵本らいぶ

6月29日(日) 赤澤ミナトテラス 絵本らいぶ

6月30日(月) 坂井輪小学校 1年生

7月23日(水) こやす保育園 年齢別クラス 絵本らいぶ

8月6日(水) こやす保育園 年齢別クラス 絵本らいぶ

10月5日(日) 小千谷図書館 ホントカ 絵本らいぶ

10月16日(木) こやす認定こども園 年齢別クラス

10月17日(金) 小針パステルこども園

図書館の書籍を破損すると

以前よりたぶんそうなんだろうな、と思っていましたがちゃんと理解していなかったこと

図書館で借りた本を破損させてしまったらどうなるのか

ある事由により絵本の一ページを閉じ目から上下に五分の四ほど破ってしまいました

確かそのようなときには自分で補修しないで図書館に申し出る、そんな一文をどこかで見た気がするので案内所にその絵本を見てもらいました

結論は

補修できないくらいな破損は弁済義務が生じるとのことでした

申し出て書類で申請して、同じ本を借りた側が図書館に納品、とのことです

廃版になっている場合は中古でも良い(程度は不明)、それもなければ発行されていた時の同等金額を図書館に払う。とのことです

汚した場合もそのようになるとのこと、他人が見て見えづらいような汚れはやはり修正ができなければ弁済する必要があるとのことです

今回は修正可能との判断で弁済義務は発生しませんでした、申し訳ない事です

自分のものでないとつい乱雑に扱ってしまう、なんてことのないように扱ってますが時には予期しないこともあります、弁済と言っても絵本は2000円以内程度なので、だったら借りない、ではなくやはり図書館は利用してほしいものですね

今回は新潟市立図書館でのことです、他館はどうなのかは検証していません。

地元図書館に聞いて見てください

子どもたちに声をかけてもらう幸せ

ひまわりクラブ

猫のお医者さん

みんなでにゃお〜

と気合いを入れました

ひまわりの道中何人かの

1年生に声をかけてもらった

部屋に入ったら男の子が

やってきて

保育園のときふくちゃんに

絵本読んでもらったと

教えてくれた

ただ絵本を読んでいるだけ

と言ってるが、こうして子どもたちとコミニケーションがとれる

のはとても有意義な気がする

有難いことだ

子どもたちの記憶にはいつまで

残っているのだろうか

少ないが中学生の女子達にも

声をかけてもらったな〜

小学校で絵本読んでもらいました

などと明るい声で言ったのが

印象深い

#絵本楽語家

#ひまわりクラブ

#1年2年生

絵本講師・絵本楽語家実績

新潟県加茂市保育士会 研修会

新潟市 こやす認定こども園

月一回年齢別クラスで絵本らいぶ

年間契約

新潟市 ひまわりくらぶ

2025/5月より週一回の絵本らいぶ

新潟県教育庁生涯学習推進課 主催

にいがた生涯学習県民フォーラム

バネリスト

福島県教育委員会 読書活動支援者育成事業 研修会 講師

2016年会津若松市会場

2017年南会津会場

2017年白河市棚倉町会場

2018年郡山市会場

2019年南相馬市会場

福島県 会津美里町 本郷保育所 保護者向 研修会

福島県 会津坂下地区幼稚園教育研究会夏季研修会 講師

新潟市 国際こども・福祉カレッジ 非常勤講師

新潟中央短期大学 絵本授業

新潟市シルバー人材センター主催 絵本講座

新潟県 胎内市 公民館主催 絵本講座

新潟県 K中学校 1年生 A/B組 絵本授業

新潟県 K小学校 1年/2年生と祖父母向 絵本らいぶ

富山県高岡市 生活協同組合主催 パパ向絵本講座 講師

同上 富山市 同上

奈良県 郡山北幼稚園 保護者向け絵本講座 講師

兵庫県西宮地区 絵本講師向け研修会 講師

東京地区 絵本講師対象 絵本講座 絵本講師向け

関西地区絵本講師向け 絵本講座 講師

神奈川県 小田原市 絵本講座 講師

茨城県つくば市 絵本講座講師

新潟市 ひまわりクラブ西区第2グループ

指導員向け絵本講座

新潟県阿賀町 小中学校教職員向絵本講座

新潟市中央区こやす保育園 保育士向絵本講座

うまこしこやす保育園 保育士向

北蒲原郡聖籠町 聖籠こども園 保育士向絵本講座

新潟市立中央図書館主催 絵本講座 講師

新潟県柏崎市立図書館主催 絵本講座 講師

新潟県小千谷市立図書館主催 絵本講座 講師

新潟県阿賀町公民館主催 絵本講座 講師

新潟県津南町 公民館 主催 絵本講座 講師

新潟市北区豊栄公民館主催・母親学級絵本講座 講師

新潟県 田上町 公民館主催 絵本講座 講師

新潟市立中央図書館 祖父母向絵本講座 講師

新潟市坂井輪公民館 大人向 絵本楽 講師

新潟市東区 山の下保育園・保護者向絵本講座 講師

新潟市南区・大鷲保育園・保護者向絵本講座 講師

新潟市南区・諏訪木保育園・保護者向絵本講座 講師

燕市 ぎんなん保育園 保護者向絵本講座 講師

燕市 泉保育園 保護者向絵本講座 講師

三条市 本庄寺保育園 保護者向 講師

新潟市 ジュンク堂書店 一般のお客様向 講師

新潟読み聞かせセミナーにて絵本講座 講師

新潟市 小学校読み聞かせボランティア向 講師

新潟県 佐渡市 両津図書館 絵本らいぶ

他に多数の絵本講座・絵本らいぶを行っています

出張絵本講座個人版 ZOOM でも可能 (一人からでも受講できます)