夏と父の日

てつがくかふぇ に参加した 今日のお題は「夏を楽しむべきか?」

振り返ってみたら夏・夏休みを楽しいと思ったことがあったのだろうか? 楽しいべき子ども時代と小中学校の頃を思い出して見ても「楽しかった」ことが思い浮かばない。たぶん大小はあれどそれなりに思い出はあったのだろうが大きな記憶としてはないということだろう

なんとかわいそうな子ども時代と嘆きそうだが、時代背景と我が家と地域の環境を思えばそんなものかもしれない、実姉が冗談で「良く普通に育ったもんだ」「どうやって大人になったのか」などと言っていたが誇張はあれどそんな少年時代だったのかもしれない。今となっては酒の場のネタくらいの話だが

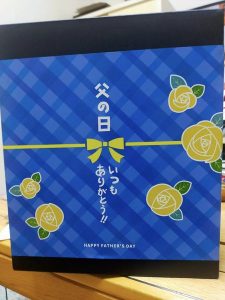

話変わり父の日という事で息子夫婦から美味しいものが送られてきた、毎年いただいているがうれしい限りである、この時期冷やして味わう飲み物とくれば、あれでしょうまだ中身とはご対面していません

父の日と言えば、あちこちでネタにしているのですが

自分は生後三か月で父親を病気でなくしています。よって顔どころか「父親」というものの存在を意識しないまま育ったのです。結婚をするときに初めて相手の父親と対面をした時「これが父親と言うものか」と妙な気分となった気がしています

時が過ぎ息子の結婚式での「新郎父親挨拶」で

「彼が生まれた時父親を知らない自分が果たして父親と言うものになれるのだろうか、と不安だった」

と述べたがお開きの「新郎挨拶」で

「親父、俺はちゃんと育ったよ」と言ってくれた時に、そうか父親になれていたんだと安堵した記憶が残っています、今ではファミリーで苦労もありましょうが楽しく過ごしているようです

自分自身が父の日に父親にプレゼントをすることは出来ませんでしたが、もらった時くらい思いを馳せたいと思います。ただ父親の顔は実家の仏壇にある顔しか知らないので、鏡を見て代わりにします

おあとがよろしいようで・・・

違国日記 ガッキー好演

逃げ恥以来注目しているガッキーこと新垣結衣 主演映画です

げんちゃんとは楽しく過ごしているのでしょうか

違う国の日記とは何だろうと思っていたのですが、そうだったんだね

突然父母を亡くした卒業式を控えた中学生ひとりが残され同居することになった

物書きの叔母は最初は疎ましい態度をとるが段々と姪のピュアさに溶け込む

見ていて姪っ子の若さチャピチャピ感がついていけないと思っていたが

なぜか見入ってしまった、何でだろう早瀬憩さんの演技の賜物だろうか

いややはりガッキーとの絡みでその良さが現れているのではと思う

見ていてなにやら海街diary の広瀬すず を連想した

彼女はこの作品に出たあと大きく羽ばたいたようだし

本作の早瀬さんもさらに素敵な女優になるかもしれない

などとガッキーファンとしては周りの役者さんまで心遣いをするのです

あとで知ったのですがこの作品も原作はコミック誌なんですね

読者層を意識するのでしょうが、このパターンが多いですね

コミックで見て映画も見てとなってほしいもんです

世の中には本ストーリーのように実際に子どもを残して不慮の事故で

なくなる父母もいるかもしれない、記憶に新しいのは高速道路であおりから

停車して巻き添えになった夫婦がいた、なんとも痛ましい事件だが

子どもたちの人生は大きく変わったと思うが、本作のように元気でいるのでしょうか

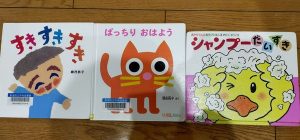

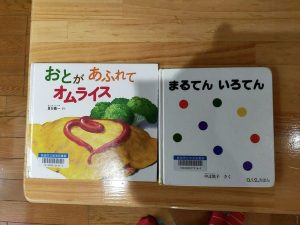

No 1116 「おならひめ」を知っていた

絵本の読み聞かせ 第1116回目

月一回のこども園さんです

お誕生会のあとにふくちゃん絵本らいぶ企画ですが、今月は二つのクラスではお誕生月のこどもがいないとのことでたっぷりと絵本を楽しんでもらいました

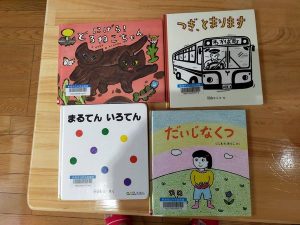

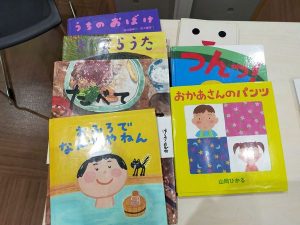

画像上段より二歳児~年長クラスになります

手持ちの絵本を読んでいたのですが絵本の好みの幅を広げるため? 図書館から借りてみました

我が家にある絵本は当然ですがマイセレクトなので好みが出ていて偏っているのかもしれませんので図書館で探すと意外な絵本に出会います

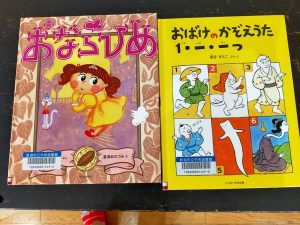

この手の絵本は結構ありますが本日の出会いは おならひめ いいですね~ これは子どもたちは好きでしょう、早速披露したら「この絵本お家にある」と教えてくれたがいます。おぉーすばらしいねと聞いたらお父さんが借りてきた、とのことなーるほどさもあらんですね、これはお父さん好みでしょう。お母さんは読みにくいかもですよ

こんなふうに読もうと持参している絵本を知っている子がたまにいます、これはうれしいですね、お願いしている「お家で絵本」を実践しています。出来れば毎日親子で絵本を楽しんでもらえたらうれしいです

ラストターン 福山健二71歳、二度目の青春

最近見ないなーと思っていた岩城滉一さんの主演です。

岩城さんは「北の国から」に出ていたのが記憶に残ります

妻に先立たれた71歳の夫、その姿は身につまされます。わが身に置き換えて見てしまいました(妻は健在ですが)(笑)

リタイヤした人には「きょういく」=今日行くところ 「きょうよう」=今日の用事 が必要とのシーンには大きく頷いてしまった、福山さんが水泳教室に通う事になったが彼は泳げないという、そうなんだ泳げない大人はいるんだと、これもわが身のことと重ねてますます福山さんに同化してしまいました、そうなんです自分も泳げないのです。

健康教室は幼児に対する扱いのようで腹を立ててしまいますが、指導員の言葉遣いはなんであんなに子どもに対して話すような言葉遣いになるんでしょうか。大きな声でゆっくりと話すとあんなふうになるんでしょうね、自分もその場にいたら恥ずかしくなり付き合っていられないと思います

息子が設置してくれたリモートテレビ電話、体を気遣ってくれる息子には感謝もしますがプライバシーも必要だし自分のペースで息子や孫、義理の嫁さんとつながりたいという事情も良く分かります、TV電話が必要だと判断するのは自身でありたいと思うところです

健康クラブで知り合った同じ高齢者の男性はアクテブに行動し積極的な考え方など見習うところがあります、どうやら元気の元はやはり異性への関心を持ち続けることのようです。ダンス教室でも指導員の言葉で「異性と手をつなぐだけでときめきます」とのシーンはそうだよねとこれも同意です

ラストターンは水泳の時のこのターンでゴールの意味でしょうか、そして人生の最後の折り返しの意味もあるのかもしれません おすすめの映画です

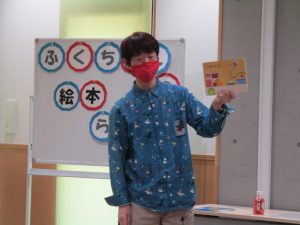

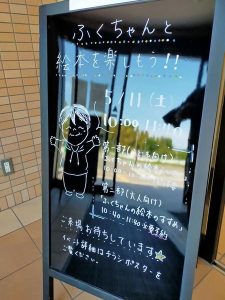

No1115 田上町で絵本講座と絵本らいぶ

絵本の読み聞かせ 第1115回目

田上町さんに毎年呼んでもらっています、リピーターの方も初めての方も参加ありがとうございます

今日は前半絵本らいぶ、入れ替えで絵本講座と一度で二度おいしい企画となりました

絵本らいぶは子どもさんの参加OKと告知されましたが後半の絵本講座があるので大人の方がほとんどでした、大人が楽しむ絵本の時間の雰囲気も出しながら子どもさんに向けての選書が見えます