入院

[[pict:nose3]]

一度下がったかに見えた熱がぶり返しました

どうにも我慢ならず午前二時病院に行きました

何と熱は40度になっていました、お願いして2日ほど入院をさせてもらうこととなりました、どうしても家にいると仕事の電話やらで休んでいられないからです。

当直のドクターがとても親切で自己紹介に始まり、問診が始まり、現在の症状の説明、治療方針ときて説明了解書にサイン、次に看護士さんの出番でこれまた親切な人で入院に関しての各種書類の記入を教えてくれます

次つぎにくりだされる書類に「もーいいから早く横にさせてくれー」と頭の中で叫んでみたものの高熱で言葉さえ出ず、ただだまって頷き書類にただでさえ下手な字なのにいっそう下手なサインなどをしてようやく部屋に案内してもらいました

座薬と点滴を打ってもらい熱はさがりましたが喉の痛みはまだ治りません

抗生剤をいれて様子を見る事にしました

「寝ては幻起きてはうつつ」だったか忘れたがそんな状態で二泊をしてきて今ほど帰宅いたしました、お土産に五日分の薬をどっさりもらってきました、さすがに「大きな包みと小さな包みのどっちが良い」とはきかれませんでしたけど

新築移転したこの地域病院10数年前に同じように三日間入院したことがあるのですが新しいこともありずいぶん変わっていました、その1つが食事です、病院食というとまずいのが当たり前の時代と打って変わりさすが新潟、ご飯がまず美味しい、家のご飯より美味しいかと思うほどです、たぶん新しい大量の炊飯技術の向上があったのでしょう。

おかずも全4食ともうまい、喉の痛みも何のその全て平らげておかわりを願いたいくらいでした、これなら病院の隣に「栄養士がつくるおいしく安心な定食屋」をオープンしても成功するかもなどと思ったくらいです

こんなあんなで来週の絵本読みも無理かなー こどもたちごめんなー

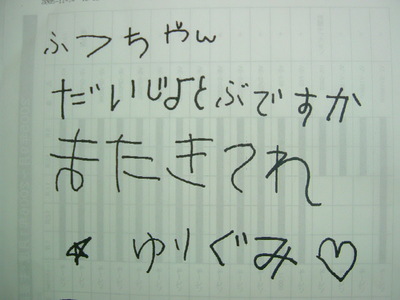

お見舞い状

土曜日のハードな仕事を終え帰ってきてから熱を測ったら38.5分でした

何とか仕事をやり終えたのですが帰宅したらバタンキュでした

夜中にふとんをどっさりかぶり暖かくして汗をかいて何度も下着をかえたら朝方には37.0度までさがり事なきを得ました。

しかし喉の痛みと頭痛はひどくどう考えても絵本読みに行っている場合でなく、まして子ども達に風邪を移したりしたら大変です、明日の絵本読みは休ませていただきますと保育園にFAXをしたら子ども達からお見舞いのFAXが届きました、う〜んなんてやさしいのでしょう感激です、2回目にして病欠では情けないのですがやむを得ません。

子ども達ー来週は絶対行くからねー待っててね。

三歳未満はむずかしい

[[pict:animal4]]

子育て支援施設での読み聞かせをしました

三歳未満児だけのこどもたちです、大変でした何をどうしたら良いのでしょう。

これは保育士の世界ですかねー絵本もお話ものはさけて選びました

読んでいるうちにみんなてんでばらばらなことを始めるし、当たり前です

がこどもですからねー

おかーさん達が緊張して読むこちらを気遣い真剣にきいてくれたのがせめてもの救いでした

http://blog.livedoor.jp/fukuchan117/

ほんとのほんとのデビュー

[[pict:symbol1]]

読み聞かせ講座 体験読み聞かせ 読み聞かせ現場の開拓の営業

定期笑み聞かせ場所の確保 打合せと続いた日々 本日「絵本ライブ」が始まりましたほんとーのデビューです、初日の自己採点は85点まずは無難にデビューと言えると思います。

こどもたちの絵本を見る目、すーと絵本の世界に入るこどもたち自分も主人公と一緒になりはらはらどきどき、次のページが待ちきれなく絵本の横に回り込むこども、とても楽しそうでした

終わって部屋を出る時はみんなでバイバイをしてくれて、また来週ーと帰ってきました

ポケットに入れて録音したメモリーテレコを聞きながらこれを書いていますが雰囲気が良く入っています、まずは初日終了です

詳細はこちら

http://blog.livedoor.jp/fukuchan117/

十二指腸潰瘍

[[pict:nose6]]

ここのところ持病の十二指腸潰瘍が疼いてたまりません。

そうです、いよいよ読み聞かせが始まります、次の火曜日なんです、紹介してもらった市立保育園がほんとのデビューになります。

いくつかの本を見ているのですがほんとにこの話で良いのかと心配になってしまいます、それでも実際に声を出して読んでみると結構面白く感じてしまうのは不思議です。

最初は年長組が良いでしょうとの配慮もあり、さらに保育園を紹介してくれた人も聞きに来ると言うことでかなりなプレッシャーです・・・

で、その三日後は三歳児以下の子どもたちの施設での読み聞かせ、こっちはもっと難しそうです、ストーリーのある本はなかなか厳しいらし・・・

あぁー潰瘍が・・・