読みきかせボランティアをしているのは

パパがやいたアップルパイ [ハードカバー]

我が家の前にあるバス停で保育園から帰る子どもが二人

お母さんとバスを待っていました

その子どもの一人が向こうから

「あーふくちゃんだー」

と声をかけてくれました

そんな光景に出会うのは

自宅の近くにある保育園に週一回年齢別クラスをまわり

絵本を読んでいます

「読みきかせボランティア」と言うものををしています

世の中には「読みきかせボランティア」さんがたくさん

いらっしゃいます

そしてその活動をする理由は皆さんそれぞれだと思います

でもこれから読みきかせボランティアをしてみたい

と思う人はなぜ自分はこれをしたいのか

と言うことを明確にしておかないといろんな事に

悩むことになります

どんな絵本を読むか

一歳児と五歳児ではどんな絵本が良いのか

では小学校の一年生と六年生ならば

親子向けならば、大人向けならば

それぞれどうやって読むのか

などと言った疑問がが次々にやってきます

これは一つ一つ解決出来る説明があるのですが

最初に言った

自分がその場所で絵本の読みきかせをする理由

がはっきりしていればあまり悩むことはないと

考えます

自分の場合ですが

地域の保育園や小学校で絵本を読む理由はただひとつ

子どもたちと知り合うことが出来るからです

最初の光景の、こどもから自分に呼びかけてくれる

保育園に行くと二歳児さんが「ふくちゃーん」

と駆け寄ってきてくれる

小学生が下校時会うと声をかけてくれる

高学年は道路の向こうでひそそと

「あれ、ふくちゃんだよね」と話してこちらを見つつ

笑顔を見せてくれる

とのことで地域に住む大人の一人として地域の保育園・小学校

に通う子どもたちと顔なじみになれるから

自分は絵本を読んでいるのです

保育園児は両親など身近な大人以外の大人を知っているだけで

うれしくなります

そんな子どもたちと友達になれるので絵本を読んでいます

その事を第一に考えると読む場合の技術的な問題は

そう悩まなくても良いと考えます

保育園では子どもたちのクラスに入っただけで

歓迎されますし、学校では地域の大人が来てくれる

とのことで児童も見守られ感が出来ると思います

そう考えてもらうと絵本を読むことにあまり抵抗は

ないのではと思います

小学校の読みきかせボランティアを募集すると

皆さん一応に敬遠するのですが、こんな事を説明

すると、それならばやってみたいと思うかもしれません

絵本の読みきかせ

本当はだれでも出来ます

でもだれもが最初は尻込みする場合が多いです

絵本を読む意味を考えてみると良いかもしれません

画像はパパの焼くリンゴパイが地球の全てに

関わるという壮大なテーマな割には父と女の子

が主人公で絵が面白く

谷川俊太郎さんの訳がこれまた小気味良いです

本文とは関係のない絵本ですが読んでみて下さい

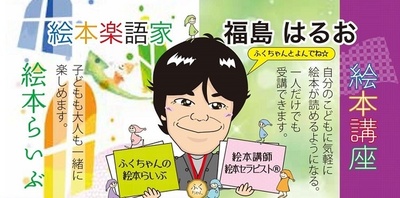

良い絵本講座とは

七年前に突然「絵本講師養成講座」と言うものを受けて

自分の話でも良いのか

絵本講座(個人向け)

↑↑

画像は自分を含む33名の絵本講師の共同著書です

絵本講座を自分の都合の良い日時で受けたい

そんなご意見があり「個人対象」の絵本講座

をおすすめしています

日程はご相談

場所は新潟市内のカフェスペースなど

飲食費は受講者ご負担でお願いします

子どもさんが小さいなどで依頼者自宅での受講を

希望の方はご相談ください

受講料 5000円+消費税

(テキスト書籍)続 絵本講師の本棚 付き

・・・自分を含む33名の共同著書・・・

講座時間 90分間

*新潟市内は主張料金含みます

市街・県外の方はご相談ください

申込み・問合せは

このブログ右側の上にある

メッセージbox

【送信画面を開く】からお願いします

[[pict:piyo]]こどが生まれたので絵本の読み聞かせを始めたい

[[pict:animal6]]子どもに読んでいるが聞いてくれない

[[pict:animal1]]どんな絵本を読んだら良いのか知りたい

[[pict:animal10]]絵本の読み方はどうやって読むのか

[[pict:apple]]知りたいことを教えて欲しい

など絵本の読み聞かせデビューをしたい人

のお手伝いをいたします

お気軽に問い合わせください

読書格差?ってなあに

『読書格差』

ついにあの所得格差が読書の世界にまで認知されたのです

読書格差がなかったわけではなく

文部科学省が発表したとのことです

興味深いのは

年収平均920万の世帯では83%

年収平均350万の世帯では64%

程度の世帯で読み聞かせをしているとのこと

この数値では、週何回か・月何回か・年間ではどうか

という所が明記されていません

自分は日常的に絵本を読む子育て世帯は

とても少ない、「10%から20%程度しかいない」

と言っています、これは現場で直接主に母親の皆さんから

聞いた数値です

今回の記事で特に興味深かったのは

解決策として

「効果的な読み聞かせ方法を検討する」

との言い方があります

効果的な読み聞かせ方法?・・・

では今までの読み聞かせ方法は、つまり

読み聞かせボランティアさんや子育ての父母の皆さんに

伝え続けていて、「これがおすすめ読み聞かせ方法」

というのが長きにわたり読み聞かせ講座として

図書館や公民館その他で行われていました

それらの教えは「効果的読み聞かせ方法」

ではなかったのでしょうか

つまり誰でもが絵本を読みたくなる

読み聞かせ方法ではなかったのでしょうか

どこがどう違うのかぜひ文部科学省には

期待したいところです

ちなみに今回の表現で

「読み聞かせ」というのは絵本を読むこと

だと言い換えて良いと思います

今回の発表の中では「絵本」の文言がないのですが

世の中では「読み聞かせ」と言えば

絵本を読むことと一般には理解されています

念のため

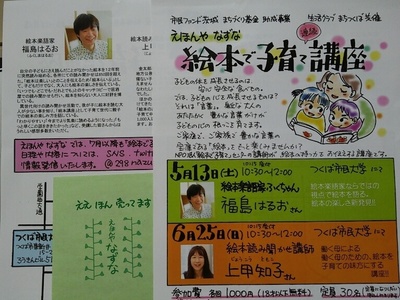

講座を主催してもらいます

五月に茨城県つくばで絵本講座を開催いただきます