え~? もう終わった? 20年悩んだ抜歯

何といっても臆病者です

痛そうなのは嫌ですし怖いのです

だから20年間ずっーと親知らずは抜かないで来ました

歯医者さんには「抜きたい先生」「抜きたがらない先生」の二種類いる、などと噓かほんとかしらないが積極的には抜かないと聞きつけた歯科医に20年間お世話になっていました

抜かない先生かどうかは分かりませんが、毎年夏になると腫れてしまう親知らずを見て

「年に一二回腫れる程度」で重症でないならば慌てて抜かなくても良いでしょう、との診断でした

これに大きく賛同してこの日からこの先生には「名医」の称号を勝手につけていました

以来毎年数回腫れると治療してもらいやりすごしていました

ところが昨年定期健診で先生曰く

今は自分は抜歯治療しなくて大学から専門医から来てもらい、抜歯をしてもらっている。よって福島さんも親知らずの抜歯を検討してもらっても良いでしょう・・・

えーそうなんですね。と言われてもうじうじと、悩み恐れ嫌がり怖がって決断できませんでした

親しらずの抜歯ごときでなどと言われることもあるし、四本抜いたなどとの話も聞かされて、ついにこの度抜いてきました

事前に自分の親知らず抜歯は難易度2~3 などと聞いていました、トータル30分程度の時間で終わることも聞いて、前日からドキドキしながら臨みました

治療台に座ったら担当の専門医が来て簡単に説明をしてくれました、

これがなかなかのイケメン若手好感度良しの先生です

結果・・・

麻酔を打って、来るぞーと思ったら何やらごそごそして「はい終わりました」と

え~もう終わったんですか、縫うのも終わったんですか、心の中ではこれから抜くんだな、これから縫うだななどと覚悟をする予定でしたがその間もなく終わってしまいました

何だか拍子抜けです、20年間の悩みは何だったんでしょう

さんざん怖がる話を衛生士さんに聞いてもらったのですが、今となっっては恥ずかしい事この上ありません、医院を出た後は「誰が親知らず抜歯を嫌がるのだ」などとひとり突っ込みをしていました

抜いた親知らずはお持ち帰り出来ますと言われましたが、丁重に辞退しました、みれば想像の奥が二股に分かれた結構長い歯、ではなく高さ一センチ程度の可愛い物でした。炎症があり歯が溶けて?いるなどの説明を聞き、やはり抜かないと行けなかったんだ、と20年間分悔いて帰ってきました

あくまで自分の場合の事です、周囲をリサーチすると様々な体験談があることを付け加えておきます

**************

当日(土)

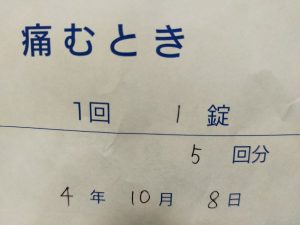

抗生物質と痛み止めをもらいました

食事は普通にとは言っても少量ずつ抜歯とは反対側で噛むようにします、意識しないと普段噛んでいるほうを抜歯したのですがそっちで噛んでしまいそうです

出血が夜まで止まらずわりと濃い血が出ます、指からちょっと血が出てもビビるので

ここは早く寝てしまうことにしました

1日目(日)

朝起きると出血はほぼ止まっていました、にじむ程度はあるようです

痛みと腫れはあり鎮痛剤を飲んでいますが映画を見に行く元気はありました

あちこちに抜歯体験の電話をしてそれまでの悩みは何だったのかなどと盛り上がっています

2日目(月)

出血は完全に止まった。痛みはあるが鎮痛薬五回分は飲み切ったので整形外科でもらった同じ薬を飲む

腫れもややある、抗生剤は3日三食後分でまだ飲んでいる

3日目(火)

痛みあり 抗生剤は飲み切った 朝鎮痛薬を飲んだが 昼・夜は飲まなかった 腫れがあるのか、痛みが続く

4日目(水)

腫れの違和感はある、痛みも少しある 鎮痛薬は飲まずに過ごした 大体3~4日で痛みは引くらしいが長い人もいるとのこと

5日目(木)

痛みは残っている、腫れの違和感もある

6日目(金)

抜糸してもらう、腫れはないが痛みの引きが遅いとのことでうがい薬をもらう。次回検診の必要は言われなかったが不安なので一週間後に点検してもらう予約をしてきた

7日目(土)

昨日の抜糸後痛みが増した気がする、糸を抜いたあとはどうなっているんだろう

これまで親知らずが腫れるとリンパが腫れるようで、あごの所のおでき?が痛んでいたがここの感じが痛みの目安になるようだ。

8日目(日)

痛みがあり鎮痛剤を飲む。薬が効いている間、夜までは多少痛みが緩んだ、抜いたところにうがいの水が入り沁みる感じの痛さかもしれない。まだ一週間・もう一週間?

9日目(月)

うがいなどをすると水がしみていたい気がする、朝鎮痛薬を飲むと夜までは痛みが薄れる 長引いているので不安になる

10日目(火)

朝鎮痛薬のお世話になった。夕方以後気がつくと、痛みが前日までと違い和らいだ気がする。むしろほとんど食べる時に使わない抜歯した左側上下の歯がなぜか違和感、使わないせいか? いずれにしても痛みがなくなる前兆か

11日目(水)

痛みが薄れたような気がするので鎮痛薬は使わずに過ごした。抜いた側の左顎のあたりに違和感がある、腫れの残り? 抜いて穴の開いたところの手入れは(歯磨き)どうしたら良いのか。

12日目(木)

来院は言われなかったが心配なので先回予約して抜歯後二週間を見てもらった。顎のあたりに違和感があるとの問いに「つっぱる感じですか」と適切な言い方を先生がした、まさにそれです。ということは良くある症状なのかなと思った、あとどのくらい違和感が続くかは説明がなかった。抜歯後の穴の手入れに柔らかい毛先のブラシを買ってきたが、夜ためしたがやはり少し血がにじんだ

14日目(土)

抜歯後二週間経った。痛みとつっぱり感は多少残るものの弱くなってきたのがわかる、二週間と言う日にちは区切りになるのか、百金で歯の裏を見るための小さな鏡を買ってきたがあまりうまく見れない、というよりも状態が良いのか悪いのかがわからない、ちなみに抜歯前一週間と合わせると三週間アルコールは飲んでいない、というより抜歯後はいまだ飲む気になれない、痛みが消えないとだめかな

16日目(月)

痛みとつっぱり感はほぼ感じなくなった気がする、うがいをすると痛みか沁みかを感じる

三週間飲まなかったアルコールを少しだけ飲んでみた、美味しくなかった、体が欲していないのか?

3週間経過

痛みやつっぱり感はなくなった。抜歯後の穴も専用ブラシで掃除しても血はにじまない。懇親会でお酒をいただくことも出来た

一か月後

ほぼ日常的になった、抜いて穴の形が歯の形から角張が段々丸みをおびて来た、肉がついてきたとの事だろうか、食事後うがいをちゃんとするようになった。結構食物屑がとれるものだ。まだ抜いたほうでは食べ物は噛めない、穴の食べ物が入る事と今まであった親しらずで噛んでいたのだが今度はどこで噛むことになるのだろうか

*****************************

1年後に追記 2022/9/7日

過ぎてしまえば何のことはなかった、などと一年後に思っています

一年前は一大決心で臨んだ初めての抜歯

ポイントは

抜糸後の出血問題

抜糸そのものはあっという間でしたが帰宅してからの出血が簡単には止まりません

出続けるということではなく唾を吐くと血も一緒に出るということです、早めに寝てしまい翌日には止まった気がしますが出血が止まらないというのは何と恐ろしいことかと初めて思いましたビビリマンです

その後抜いた後に肉?が成長して骨? が見えなくなるまで食後のケアには気を使いました

何しろご飯粒がちょうど良いかげんに収まる穴が開いているので

大きくはこの二点でしょうか

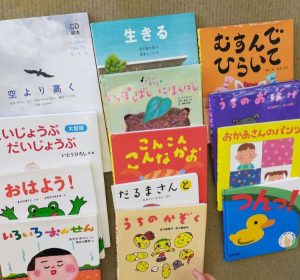

No 1062 絵本を読まずに世間話を

年長クラス

年少クラス

二歳児クラス

月一回の保育園全クラスでの絵本らいぶ。

朝早めについたので駐車場でしばし時間調整ををしていると登園のする親子さんが次々に車でやってきます。保護者の皆さんはこれからお仕事に向かうんですね、ご苦労様です。子どもたちは親御さんと別れて保育園です、もうみんな慣れたかな偉いですね

この光景を見ていて思い出しました

我が家の長男初登園の日、妻が号泣しながら帰ってきました、聞けば長男が泣いて嫌がるそうで他人に任せて我が子を置いてくるのは母親としても初体験だったようです 道を挟んである保育園なので泣きっぱなしで帰って来たという事です

親子ともこんな経験をしながら成長していきますね

いつも絵本を読む前に子どもたちと世間話 ? をしていますがこれが面白い。以前腕時計を披露したのですがそれを覚えていて「時計は」などと突然聞かれたりします、一度絵本は読まずに子どもたちの話をずーと聞くだけの時間にしてみたいものです

あ、そんなことをしていると大抵「早く絵本読んで」と言われますね、はいありがとうございます

No 1061 湯沢町で30周年記念

新潟県湯沢町にある読み聞かせの会 「虹の会」創立30周年記念イベントで開催してもらいました

五年前にも呼んでもらっていまして今回は二度目の開催となります、ありがとうございます

30年間活動が続いているという事はとても素晴らしく平成の時代ほぼ継続していることとなるんですね

すごいです、読み聞かせ歴17年の自分としては尊敬します、30年と言えばあたりまえですがオギャーと生まれた子どもが結婚して子どもを持つひともいるかもしれませんからね。30年すごいです

会場に着いたら皆さんがなにやら作業しています、何と手作りのすごい看板を作ってくれています、開始前からうれしさ満タンです

こうして開催していただく皆さんはただ呼んでくれるだけでなく、企画してから当日まで様々なご苦労があります、自分も絵本セミナー開催経験があるのでこのへんの苦労は良くわかります

最前列に座ってくれた女の子に開始前に声をかけて「今日は君を中心にするよ」などと四歳児に前振りをして60分間何回もコミニケーション? をとり、要するにこの子に助けられて無事終了

終わった後に会の方から「五年前の主役が来ています」と後ろに座っている子を紹介してもらいました、五年前も同じように最前列に座っていた子を中心にしていたようです(笑)

無事に60分のステージが終わり帰路の車中ピアノのみきちゃんが何気なく話した言葉

「ふくちゃんの歌の声が出にくい時はメロディーラインを弾いて、出ている時は伴奏音のみ弾く」

え~そうなんだ、ちっとも気がつかずにいました

マスクのせいにしますが、高い声が出ない、伸びないし、最近自覚しています、ワクチン打った頃から呼吸が変かもとも思っていたりします、などと言い訳しますが、元々歌が上手いわけでなく絵本らいぶを始めた時に「主役は絵本」だとのことで、歌は誰でも歌えるように上手く歌わない??などと屁理屈を通して、とは言っても自分では頑張って歌っていました

そんな自分の歌をプロの技でさりげなく支えてくれていたんですね、ありがとうございます。

読んで楽しい・歌って楽しい、そんな絵本で構成する「絵本らいぶ」本日も開催ありがとうございました

2021 年6月以前の絵本らいぶ記録ブログは こちら から

No 1060 絵本を読む時間は計らない?

蒲原食堂での月に一回のランチで絵本の時間です

聞き終わった後に「あぁーもうちょっと見たかった」と思う時におしまいにするのがプロの技

同行したお知り合いのセリフです

プロの技かどうかわかりませんが、持ち時間を使い切って読むのか時間に余裕をとっておしまいにするのかはその場の雰囲気を見て決めています

基本的にはほとんど持ち時間以内でドンピシャで終わることが多いです

良く絵本の読み聞かせをする場合は必ず「読む絵本の時間」を計って読む、言われる皆さんがいると思います、自分はほとんど絵本一冊ごとの読むのにかかる時間は計ったことがありません、これは良い悪いではなく、やり方の問題です。読む時間を計らずに読むとなると持ち時間以内にどう収めるのか、との話になります

自分が初めて絵本を読む時からしていることは、ただ絵本を読むだけでなく聞き手とコミニケーションをとっているのです、積極的に聞き手に話しかけています、絵本を読んでいる時にはそうはしません、参加型絵本と言われる絵本を読む時には読んでいる最中に話しかけることはありますが、基本読み始めたら話しかけない場合が多いです

でも絵本と絵本の間には、雑談・世間話と言っていますがあれこれ話しかけています、これを称して最近は面白い命名をしてもらいました

「漫談読み聞かせ」または「読み聞かせのようなもの」との言い方をしてもらってます

いいですねーこれは。漫談読み聞かせというのは初めて自分の読み聞かせを見た人が開口一番に出た言葉です、そうか漫談も出来るのか、とその時は思ったものです

そんな漫談を絵本と絵本の間に入れて持ち時間を調整して時間内に入るようにしています

あ、本気にして「漫談」だけのオファーしないでくださいね

小学校で読み聞かせを始めた頃は他のボランティアさんがこの様子を見て

「そうか読みきかせってこうやるんだ」と言ったことがありました。もちろんこれはふくちゃん流の読み聞かせなんですが、今や他のボランティアさんのほとんどが、ただ絵本読むだけでなく子どもたちとコミニケーションをとっているようです、楽しい時間となっているようです

美味しいランチとハーブティーをいただき本日の絵本となり、余韻残して(笑)今日のステージを終えました。

2021 年6月以前の絵本らいぶ記録ブログは こちら から

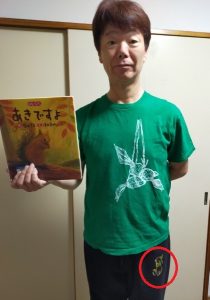

No1059 ズボンの刺繡に気がつかない

地域の小学校 絵本タイム 今日は6年生の担当です

以前低学年は読みやすいが高学年は絵本に反応しないので読みにくい、との声もありましたがあまり気にならなくなったようで他の読み手の皆さんはそれぞれのクラスで読んでいたようです

高学年が苦手な理由として選書問題があります、高学年になるとストーリーが長いものを読まないといけない、と考えますが絵本は「絵」が主役なのでそこにこだわることはあまり必要ではないのです

「ありがとう」谷川俊太郎さんの詩で言葉がとてもシンプルです、ゆえに絵に集中できるかもしれません、詩のちから 伝わったかな

「た」 先週4年生に読んだものです、同じ絵本を歳の違うクラスで読むとどうなるか、これはその違いが出ることがあり面白いですね、「たてまつる」の意味を解説してくれた子がいました。さすが6年生素晴らしい

毎度絵本より着ているものに話題集中するふくちゃんです

今日は笹団子シャツが目立ち、新調したばかりの熊さんの刺繍いりズボンはだれも気がつかないようでした、やはり下は見えにくいのかな?

2021 年6月以前の絵本らいぶ記録ブログは こちら から