[[pict:pc]]

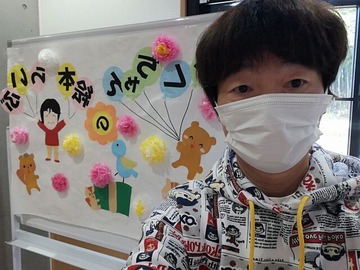

オンラインにて「男性の読み聞かせ体験」

をお話しさせていただきました

自分の場合は絵本を読んでいなかった身

なので全くの予備知識なく開始

したのでほぼ我流、それが結果的に

「男性の読み聞かせ・選書」になった

と思っているのでその事を話しました

参考になったとの声もあるので主催者様には感謝いたします

主催者様の ブログで 動画で公開されていますので

ご興味のある方は見てください

オンライン講座では直接ふれませんでしたが

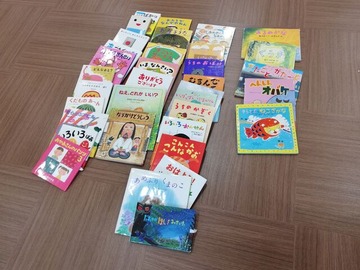

[[pict:animal6]]

絵本講師を(絵本講座)を続けているわけは?

毎回必ず話すことに

子育て世帯で日常的に我が子に絵本を

読んでいるのは2割程度と少ない(ふくちゃんデータ)

このことが世の中では知られていない

よってこの数値を上げる

(家庭で親子が絵本を楽しむこと)

にはどうしたら良いか?

とのことを特に子育て世帯に話す人が

少ないか、ほとんどいない

[[pict:katatsumuri]]

本来の絵本の役割や家庭で親子が

絵本を楽しむ理由やその方法を

知ってほしい

究極はすべての子どもたちが

家庭で父母に毎日絵本を読んでもらえる

国になってほしいのです

そのために

絵本講師(絵本講座)を続けています

[[pict:piyo]]

絵本らいぶ(絵本の読み聞かせ)

を続けるわけは?

家庭で親子が絵本を楽しむ方法や

どんな絵本が良いか? とのことが

あまり絵本に縁のない人たちには

誤解されているやに思っています

[[pict:futaba]]

本来は楽しいはずの親子で絵本の

時間が

苦痛や義務となって読まない父母もいます

そんな皆さんに絵本の楽しさ

本来の親子ですごす絵本の時間

絵本の役割を知ってほしいので

絵本らいぶを続けています

初めて絵本らいぶを見た人は

その日から親子で絵本を楽しみたく

なります

[[pict:elephant]]

親子だけでなく、大人も楽しめる

絵本らいぶで、特に親子に

毎日絵本を楽しんでほしいとの

思いで続けています

新潟市地下街 よろっとローサでのトークイベント

「生活保護」「身寄りなし問題」を聞いてきた

コミック原作でテレビドラマになっていた

生活保護受給者とその申請を受け付ける窓口

でその部署の様子がこのコミックで一部知る事ができた

一般的には、自分もそうだと思うが

生活保護という言葉には何か特別な意味が感じられ

それを口にする時は声のトーンが低くなってしまう

よく聞く事で生活保護を受給するには個人の財産

持ち家や車は持っていてはならない

というものは、必ずしもそうではないとのこと

年金やアルバイトなどの収入があっても、ある水準

に達していなければ差額を受給できるなど、知らない

ことだった、そして「生活保護」は悪いことでは

ないという話はとても印象的であった

長く市役所の生活保護の部署にいて、今は大学で

教鞭をとっている人の話はとてもわかりやすく

理解しやすく、それまで持っていた「生活保護」

の自分の偏見が少しはなくなった気がする

その中で紹介された画像のコミック

生活保護とは

「文化的な最低限度の生活」は一体どのような

ものなのか、気になった

文化的と最低限度の生活という言葉が自分の中

ではイコールにならない

たぶんにお役所言葉の雰囲気を感じるが

ここで「文化的」などという表現を持ってくること

自体に誤解を与えてしまうのではと思う

文化的=ぜいたく

てなイメージを想像してしまう

国民のみんなが幸せになると自分も幸せ

になる、との発言者の言葉がもやもやを

吹き飛ばしてくれたトークイベントだった

新潟日報にも取り上げられていました