「奇跡の教室 受け継ぐ者たちへ』

お盆休暇につきGAYOで無料映画鑑賞

に努めています

手に負えないクラスを持つことになった

担任がある提案をします

「アウシュビッツ」についての

発表会を提案します

当初気乗りしなかった生徒は

担任と司書の導きで段段と

クラスがひとつになり

最後はなんと・・・・

というお話です

教える・学ぶではなく

どうしたら興味を抱いて

くれるかという先生の熱意

それを的確に助言して

存在を示す司書さんには

憧れを覚えた

こういう先生と生徒もいる

んですねー 面白い作品です

余談ですが、生徒がひとつに

なる場面とラストの感動シーン

で、ドビッシーの「月の光」が

BGMとして使われていました

暗闇から漏れる月の光をイメージ

して使用されたのでしょうか

生徒たちは雲をはらってやれば

月の光になれるんでしょうね

この先生は何と幸せな

先生ですね

話は変わり

中学の時の通知表が五段階

評価でほとんど「1」と「2」

しかなかった身にとっては

この手のお話に出てくる先生

を見ると己の無能を棚に上げて

先生との出会いに恵まれなかった

などと今でも嘆いています

おかげというか、相手に思いを

伝える、ということには社会に

出てからは気をつけるようにな

りました

自分がわかれば相手も分かるわ

けではなく、相手が分からなければ

伝えたことにはならない

などと常に思っています

勉強とは

「学んだことを知らない

人に教えること」

自分の中の柱にしています

画像は「てつがくかふぇ」

のテーマにしてもらった

「学び」のボードです

映画 「緑の牢獄」

新潟市シネウインドで見ました

かつて日本の基幹エネルギーの

多くは石炭だったのだろう

その石炭は「炭鉱労働者」と呼ばれる

人達によって成り立っていた

本作は西表島にあった炭鉱で働く

夫を持つおばあちゃんの

ドキメンタリー映画です

日本の炭鉱政策によって

自分の意思とは関係なく

働かなければならなった悲劇

今のエネルギはこの人達の

犠牲で成り立っているのではと

考えることが必要だと

思った

絵本らいぶ No1039 蔦屋書店

絵本を読み始めた14年前

新潟市内 大手書店 での

絵本らいぶを始めました

それまでの保育園の決まった

子どもたちだけでなく

その日の出会いでの読み聞かせ

をしたかったのです

今回は英語紙しばい とのコラボ

の機会をいただき

久しぶりに書店での絵本らいぶ

いゃー良い気分です

当時を思い出しました

主催者さんと、

年齢別絵本とは

大人にに絵本とは

読み聞かせとは

などなど、お話をさせてもらい

意義深い時間となりました

ただ読むだけでなく

ちょっと絵本を読む事について

の話を挟むと面白いですね

主催者さんよりは

さすが ふくちゃん と

お褒めいただきました

ありがとうございます

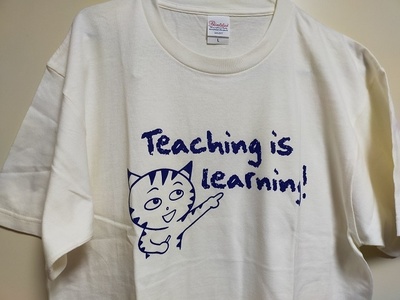

画像のシャツは主催者さんオリジナル

です、キャラシャツに変わり

これからはこのシャツ着て

ステージを行いますね

主催者様 ありがとうございました

絵本楽語家 絵本リスト ブログはこちらに移動して

統合いたしました

これより以前の記事 No 1032から N0 0001 は

パパと絵本de子育て参加

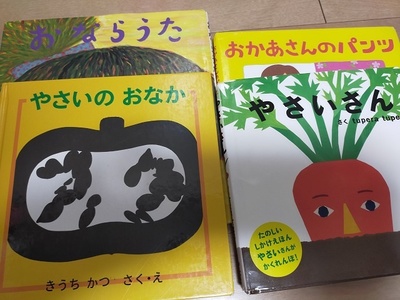

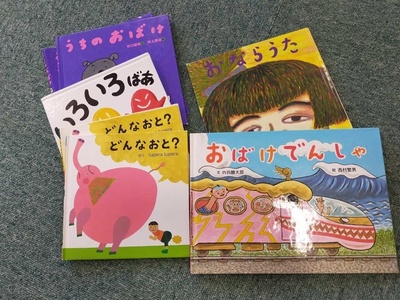

いきなりこの絵本で失礼します

このブログを書き始めたころ

絵本について全く何も知らない

ままにとにかく読み始めました

各方面推薦絵本を読んだのですが

どうもすっきりしない

そんな時にこの絵本に出会いました

以後絵本らいぶでは定番絵本にな

っています

その後は各方面よりただ絵本を

読むだけですがオファーをいただく

ようになりました

それはなぜか??

読む絵本が男性目線パパ目線

で絵本選びをしているからと

思っています

絵本講師となってからは主に

ママに向けての活動が多かった

のですが原点に返り、自分と

同じようにパパ目線で絵本を

わが子に読んでほしいそしたら

絵本を読むことの敷居が低く

なると思うのです

絵本を読んで10年以上

男性・パパ・おじいちゃん

が男声でいろんなところで

絵本を読むシーンには残念

ながらそう多くは遭遇しません

今まで通りママさんに向けた

活動とともにパパさんにむけた

活動もしていきたいと思うのです

具体的にはこれからいろいろ

考えます

まずは図書館・公民館・保育園

幼稚園・小学校中学校など

のパパさんに向けた

講座&絵本らいぶ をして行きます

関係者の皆様お願いです

「ぜひお願いしたいが予算が・・・」

などと思ったらご一報願います

15年の活動の感謝を込めて

ご相談させていただきます

よろしくお願いします

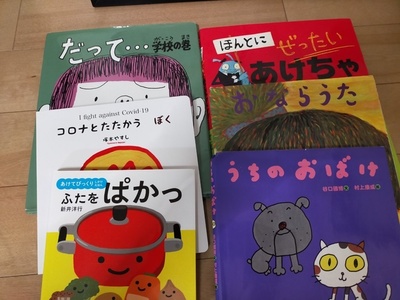

絵本らいぶ No1038 刈羽小学校

画像クリックで大きくなります

1/2年生

3/4年生

新潟県 刈羽小学校 学童クラブでの絵本らいぶ

刈羽図書館さんの派遣事業です

今年3月に来ていますので新一年生は

初めての絵本らいぶです

1/2年生 3/4年生と2クラスに分けて

それぞれ30分間のステージです

夏休みなのでテンション高い子どもたち

と計1時間いっぱい楽しみました

今回デビューした絵本

「ほんとにぜったいにあけちゃダメ」

買った時は単に面白そう

と思っただけでしたが

今日絵本らいぶて読んだら

とても盛り上がりました

タイトルから「あけるな」

なので表紙を見せておいて

「はいおしまーい」

「だってあけちゃだめなんだって」

なんてことをマイページ毎にやって

みたら大盛り上がりでした

いい雰囲気になりましたよ

絵本についている帯のCM

なかなか言い得ていますね

この絵本を読むコツ? 知りたい方は

個別相談お引き受けいたします(笑)

小学生に絵本

毎度言ってますが

楽しい時間はみんな大好きですよ

お家でも楽しんでね

絵本楽語家 絵本リスト ブログはこちらに移動して

統合いたしました

これより以前の記事 No 1032から N0 0001 は