ふくちゃんの講座の内容は

保育園さんでの絵本らいぶ&絵本講座でした

皆さんほとんどが「満足」との答えでした

象徴的なものがこちら

[[pict:soccerball]]「どんな講座かイメージがわかず興味がなかったが

実際に参加してみたら面白く引き込まれた」

との感想です、確かに「絵本講座」と言えば

お堅い絵本の話をするものとイメージされやすい

ですが、ふくちゃんの話は違います

その他で多かった感想は

[[pict:note]]とても楽しく面白い話だった

[[pict:bus]]絵本を読むのは「義務的」に感じていたが

[[pict:strawberry]]今日の話を聞いて楽に読めるようになった

[[pict:elephant]]絵本の読み方に悩んでいたが、聞いて気持ちが

楽になった

[[pict:cherry]]漠然と考えていた事が話を聞いて納得できた

などなど、皆さん楽しく分かりやすく、今日から

絵本を楽しんで読めるようになった

との感想がほとんどです

「絵本講座」と言っても難しい話は出来ません

言われてみればそーなのか、と思うことだけしか

話していませんが、そこが一番知りたいことです

ふくちゃんの絵本講座は

聞いたその日から絵本を楽しく読める講座です

絵本講座のご依頼お待ちしています

今回開催の保育園さんのブログで

画像をたくさん紹介していただきました

講座の最後に読んだのはこの絵本です

ありがとうございました

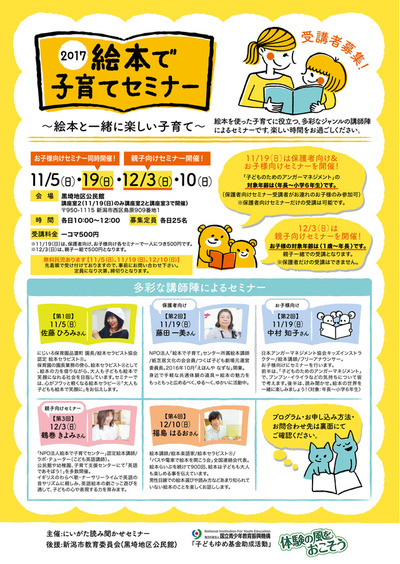

絵本セミナーのチラシを

11月から4回シリーズで開催する

「絵本で子育てセミナー」のチラシをダウンロードできます

表面はこちらから→ omote.pdf

裏面はこちらから→ ura.pdf

ありがとうございます

申し込み・問い合わせをお待ちしています

初めてのアンガーマネジメント

新潟市亀田地区公民館による

お父さんのためのアンガーマネジメント

と言う公開講座がありましたので受講しました

「父親学級全6回コース」のうち

今回だけ公開講座となっていたのを知り

無料とのこともあり受講した次第です

母親学級と言うのは以前から知っていましたが

父親学級はあまり耳にしませんでしたが

地区公民館主催でこのようなイベントが

行われているのはとても良い事かなと思います

最近耳にしている「アンガーマネジメント」

直訳すると怒りの管理とでもいうのでしょうか

この日の講師さんは新潟刑務所職員さん

と言うことでいかにも日常的に怒っていそうな?

講師さんだと思ったら優しい雰囲気が漂う

若いお父さんでした

最初に

怒りは悪い事ではない

との話から入り実際の怒りを例題にして

その解決をグループワークで

考えたりしての90分間でした

コーピング

マインドフルネス

認知行動療法

など初めて聞く単語があり良い機会でした

怒りの管理は自分でする?

のかどうかですが、自らが変わることで

怒りも減るとの事でしょうか

自分などはそんな自分に変えないと怒りは

減らないかと考えてしまうと

ますますストレスが増えてしまいす

怒りも静まらなくなるような気がします(笑)

たぶんアンガーマネジメント自体は

もっと細かい考え方があり学びも多いものと

思います、これを機会にもっと知れたら

良いなと思いました

アンケートで今後聞いてみたい講座や講師

との欄があったので

担当者さんに名刺を渡してお父さん向け絵本講座

を売り込んでおきました

来年度のことなのでどうでしょうね

やっぱり絵本の読み方に

話は進んで、突然絵本を読み始めたのはなぜか

と10年以上前の自分を知っている人には

よく聞かれる話題になりました

かいつまんで今までの経緯を話した後

聞かれました

『絵本を読むときには淡々と抑揚をつけないで

読むらしいが本当か?』

とのご質問です

母親として子育て中にはそれなりに

絵本を読んであげていたであろう

そしてその子は本好きな子になったと

話しているその人が

今でもその質問です

恐らく知識として知っていたことでしょうが

実際に親子で絵本を楽しんでいるときには

特段意識せずにいたから続いていたのだと

思われますが

絵本講座の中でこの質問が出たら

その事だけで一時間は語れそうですが

1分で説明しました

読書好きを自認しているこのかたに

あってもそうなんですね

「絵本の読み聞かせ」の

その筋の人達だけに通じる

を知ると絵本を読めなくなるし

迷いが出て親子で絵本を楽しめなくなる

と自分は思っています

このことは講座の中で必ず話をしているのです

絵本の読み方問題は根が深くそしてそれが

本当の意味で語られて伝わることがないまま

今に至っているのだといたく感じた日でした

メールアドレスが変わりました

我が家のインターネット環境を見直しました

それによって絵本講師として使っていたメールアドレス

を変更いたします

今までメールにてやりとりをしていただいた皆様には

お手数かけますが変更のほどをお願いします

なおこのブログのトップ記事の右側からメール送信

も可能となっておりますので問合せ・ご依頼などに

ご利用ください

新アドレスは

fukuchan☆yumeya.biz

☆を@に変えてください

となります、宜しくお願いします

お手数かけます