奴隷でもいいから、帰りたい

先日ある人と話していて「子どもへの虐待」の話題なった

子ども時代に自ら虐待を受けた人の講演活動とか

虐待に関する書籍でこういうものがあった

公開講座で子どもへの虐待についてを受講した

など自分が思っていることを話したら

「なぜそんなに虐待について興味を持つのか?」

と聞かれて一瞬返事に困った

子どもへの虐待と言うのは誰でもが痛ましいと思うだろうし

虐待などというのはあってはならない事で、だれもが関心を

もって当たり前と考えていたからです

しかしそれは「当たり前」「普通に考える」ことではないので

はと言われました

言われて気がつきました、ではなぜ自分はそんなに興味を抱く

のか?自分としては人としてならば当然知っていなければ

ならない事として理解をしていました

でもそれは普通ではなかったのでしょうか?

「ファミリーホーム」というものの存在をはじめてこの著書で

知りました、虐待受けている子どもたちがどのような育ちで

生きているのか、そして年齢によって居場所が次々に変わって

いく事も知りました

章ごとに登場する子どもたちを例にしながら書いてあります

どの子どもも言葉に出来ないほどの育ち方をしています

著者はファミリーホームの人の言葉として紹介しています

「私たちにも、深い傷を抱えた子どもたちのために『何か』が

きっとできるはずだから」・・・と

自分に出来る『何か』は現実を知ることと思いました

「奴隷でもいいから、帰りたい」

四章のタイトルです、どんなに虐待されても、過酷な家庭でも

この子は実の親のところに帰りたいと

子どもにとって「実の親」とはそれほどの存在なんでしょうね

愛を乞うひと

来月1月11日(水)に日本テレビでドラマ

『愛を乞うひと』が放送との事

このドラマに出てくる「虐待」について

自身が子どもの頃虐待を受けていた過去を持ち

現在はその体験を話す講演活動をしている

「島田妙子」さんが製作協力をしているとのことで

改めて1998年に公開された映画版をビデオで見てみました

当時映画版で見た時に強烈に印象に残ったシーンが

あります

主人公が母親に虐待されるシーンでのこと

その様子を間近で見た彼女の友達がお漏らしをして

絶句して立ちすくむ、と言う場面がありました

映画ゆえ多少オーバーな演出と当時は思っていたのですが

子どもはあまりにショックな場面ではこんなこともあるのか

と今は思えます

虐待シーンは目をそらさずにはいられないほどのリアルな

演出となっています、20年近く前の映画ではまだこのような

演出が許されていたんでしょうね

今回のドラマ版では実際にすさまじい虐待を受けていた島田

さんの体験がかなりリアルに再現されているとの話があります

見たいような見たくないようなシーンとなるのでしょうか

わが子を虐待する実の母の生い立ちは語られていませんが

虐待の連鎖があるとすれば悲しい生い立ちと想像されます

虐待シーンがあまりに強烈な話なのでそこだけが取り上げられ

そうですが、親子の愛情とは何か、虐待をうけていた子どもが

持つ親への思い、などとても考えさせられる作品です

映画版・ドラマ版

あわせて見るとさらに深く楽しめるものとドラマ版放送を

待ちたいと思います

『君の名は』ヒットの理由は

夏からロングランが続いている映画

「君の名は」を見ました

日曜日・昼間・冬休み、とのことで場内は

結構な込み具合です、それも大人が多いのが驚きです

評判通りの映画ですね

大人が「アニメ映画」を楽しむようになったのは

宮崎駿監督作品の「風の谷のナウシカ」からと記憶

しています、それまではアニメといえば「子供のもの」

となっていました

良い作品はアニメも実写も関係ないということでしょうか

もっとも、大人が見るようになった作品はそれまでのアニメ

とは違っていかにも「アニメ」?ぽくないのかもしれません

君の名はストーリーがとても緻密で最後の最後まで見る人を

引き付けています、ストーリーに入るともうアニメとか

実写とかは忘れてしまいます、それほどに良く出来た話

だと思います、この辺がヒットの理由なんでしょうか

大人が楽しむアニメ

絵本も大人が楽しんでいいんですが、こちらはまだまだ

「絵本は子どものもの」とのイメージがありますかね

正統派読み聞かせ?とは

長きに渡り子どもたちと接していて

絵本も好きで読み聞かせについても、思いを持っている

人のお話を聞かせてもらいました

『数年前に「ふくちゃん絵本らいぶ」を見て

とても違和感を感じた、自分の中では絵本をあのように

読むと言うのは、表現は悪いが「邪道」ではないかと思った

とのことでした

その後、今度は毎月絵本らいぶを見ることになり

小さな子どもたちが目を輝かせて、まさに食い入るように

ふくちゃんの読む絵本を見ている姿を目の当たりにして

思ったそうです

子どもたちがこんなに絵本を楽しく見てくれるんだから

これで良いのでは、自分が長く思っていた「読み聞かせ」

だけが正しいのではないのかもしれない、と

しかし長く自分の中にあった「絵本の読み聞かせ」と言うものと

ふくちゃん流の絵本らいぶを比較して葛藤があり悶々としていた

が最近やっと自分の中で整理が出来た

と話してくれました

すごい話です、この人ならではの思いです、それだけ

絵本を読むと言うことに思い入れがあると言うことです

別の話ですが、初めてふくちゃん絵本らいぶを見たお母さんが

話してくれました

「衝撃的」な読み聞かせだった、絵本をあんなふうに読んでも

いいんだ・・・

このお母さんもわが子に絵本を読むにあたり、それなりに

思いを持っていたのだと思います

こんなふうに書くと「ふくちゃん絵本らいぶ」って一体どんな

読み方をしているのだろう、と思う人もいるかもしれませんが

本人としては極めて「普通」に読んでいるつもりです

例えて言えば

あまり絵本を読まないお父さんか家でわが子に絵本を読む

場合に似ています、

お父さんは好きなように読みます

親子で楽しむツールとして絵本を読んでいます

「ふくちゃん絵本らいぶ」は

日常的に絵本を楽しんでいない親子に伝えたい

絵本の楽しさに触れたことがない子どもたちに伝えたい

親が絵本を楽しめないとわが子に絵本は読めないのです

大人に絵本の楽しさを知ってほしい

そんな思いを持って読んでいます

「おならうた」は我が読み聞かせの原点でこれで絵本の楽しさを知りました

ぜひパパに読んで欲しい一冊です

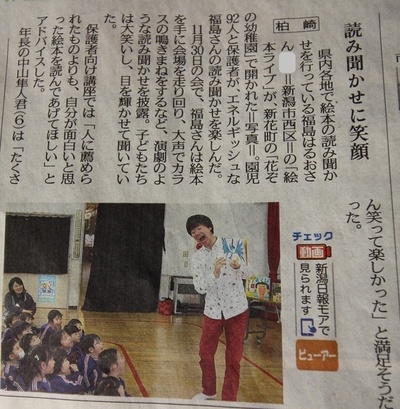

演劇のような読み聞かせ?

地元紙に幼稚園さんでの絵本らいぶ&ミニ絵本講座

を記事にしてもらいました

これを見た知人がメールをくれて

記事にある「演劇のような読み聞かせ」

とはどんな読み方か?と聞いてきました

子育てを終えて特段絵本に興味があるわけではない人ですが

「演劇」のような・・に興味を持ったらしいのです

では演劇のようではない絵本の読み方とはどんなものか?

言われた自分も気がつきました

記者さんの頭の中には「絵本の読み聞かせ」とは

「こうやって読むもの」とのイメージがあるので

そうではない読み方を

「演劇のような読み聞かせ」

と、表現したのではと想像します

絵本講座をしていると

「どんなふうに絵本を読めばよいかわからない」

つまり読み方をどうすれば良いか悩む人達が絶えません

普段絵本に親しんでいる皆さんは

普通に読めば良いのではと考えますが、この普通が

わからないので悩んでしまいます

世の中では「絵本の読み聞かせ」とはかくあるべき

このようにして読むのだ

との教えが教科書のように存在します

よって自分の子どもにそのような読み方をしても

しっくり行かないと、悩みや疑問を感じて読めなく

なってしまいます

記者さんも今回の取材での読み聞かせは自分の中で

イメージしている「読み聞かせ」とは少し違ったのかも

知れません、例えたら「演劇のような」になったのでしょう

わが子に絵本を読むときは、好きなように読んでください

と絵本講座で話しています、(前後の話もありますが)

絵本をどうやって読んでも「○○のような読み聞かせ」

とは思われない風景にならないと、すべての子どもたちが

お家で父母に絵本を読んでもらえないと思っています

絵本を読むのは特別な事ではなく

読み方も決して決まっているわけではありません

![愛を乞うひと [DVD]](https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/41x4foI3dpL._SL75_.jpg)