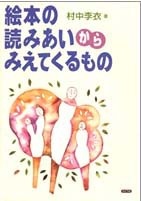

「絵本の読みあいからみえてくるもの」

村中季衣 著 ぶどう社

紹介してもらった本です

「絵本の読みあい」少し変わった言い方でしようか

読み聞かせの事を書いた書籍はたいていの場合

読む方の人に向けたものが多いようです

この書籍は現場を経験した著者が自ら体験した事から

聞き手側から見た「絵本」について書いたところが

面白いと思いました

最も気に入ったのは「読み聞かせのHOW TO 本」ならば

必ず出てくる事も、現場をしっている立場から意見を

述べています、こういう書籍もあるんだなと感心して

います

以下引用

「読書療法」という心理療法の有効性を検証すること

から離れ、「絵本の読みあい」ということばを用いて

絵本と人が、場と共に育ちあっていく関係をみていく

ようになりました

引用ここまで

とのことで「読みあい」の表現を説明しています

深い表現ですがわかる気がします

絵本を誰かに読んであげる、あげたい人は本書を一度

読んでみると良いかもしれません

どんな絵本を読んだらいいかわからない

子育て支援センターで新規絵本講座の提案をしていて

「お母さんに好きな絵本を持ってきてもらって実際に

自分の子どもにその絵本を読んでもらい、しっくり

いかない所や絵本選びのポイントを教える」

などはどうかなとの話になりました

「好きな絵本」

これはすでに自分で絵本をこどもに読んでいる人は

すんなりと理解して頭に浮かびます

でも日常的に絵本絵本を手にしていない人は

好きな絵本を読めと言われても、わからないから

読めない、と言われそうです

どの絵本をを読めばいいのか?

永遠のテーマのようです

これを何とか出来ないかと、では

「ふくちゃんセレクト」の絵本を50冊ほど

持ち込んで、この中から選んでみてもらいましょう

となりました、その絵本を子どもを抱っこして

皆で一斉に読んでもらいます

楽しい光景となりますよね

そして実際にその時に感じた「しっくり」を

アドバイスできたら良いと思います

新企画の絵本講座、やりますよ

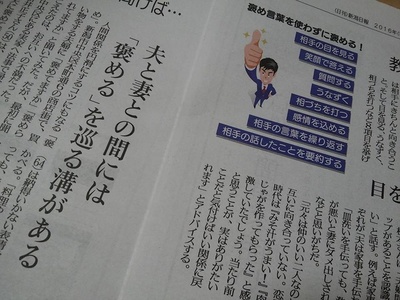

今日から夫が妻に絵本を読むには

昨日の新潟日報夕刊に面白い記事がありました

夫婦、特に夫は妻を褒めるのが苦手

どうしたら褒める達人になれるかを書いてある

この話題を書くには

天に唾する、自分の事は棚にあげて

をお許しいただかないと話題に出来ません(笑)

親子で絵本は親子の絆を深めるのでぜひ読んでね

と絵本講座で話しています

最近はやりの「絵本セラピー(R)」は大人同士が絵本を

楽しんでいます

ところが夫婦で絵本、それも夫が妻に絵本を読んであげる

との話はなかなか耳にすることはできません

絵本を使ってさりげなく妻を褒める

これなら何とかできそうですよね

褒めるだけではなく、そもそも夫に絵本を読んでもらえる

シチェーションを考えるだけでも夫婦の絆は深まりそうです

でも、妻に絵本を読むなんて

恥ずかしい

照れる

どんな絵本を読めばいいの

などとしり込みしてしまいます

大丈夫です、お任せあれ

『今日から夫が妻に

絵本を読むには』

との講座を考えました、いいですね

毎夜あちこちの家で夫婦で絵本を楽しむ

これが出来れば親子関係も、夫婦関係もさらに深まります

「子育ては夫婦育て」を提唱している身なので

夫が妻に絵本を読む、そんな講座をしていきたいですね

ご依頼お待ちします

小学校で絵本講座

別主催者さんでの絵本講座に参加した方から開催いただきました

小学校のイベントのひとつとして絵本講座を保護者の皆さんから

受講してもらいました

開催のきっかけは「絵本を読んでいない保護者さんに絵本の

楽しさを話してほしい」との思いで呼んでもらいました

すでに絵本はそれなりに読んでいる親御さんも当然いるので

その人達には「絵本を読んだことがない」人達向けの話は

退屈だったり、今更だったりとの話になるのはやむを得ません

そのようにすでに絵本の世界を知っている皆さんには

「ぜひとも周りで絵本の楽しさを知らない人に話して欲しい

絵本はとっても楽しいものだと」さらに「大人も楽しめる」もの

とのことをお願いしています

すべての子育て世帯で親子が絵本を楽しむ

これが自分の一番伝えたいことなんです

土俵が違っても講師は変わらない

神奈川県は小田原市で初めての絵本講座を担当しました

絵本がつなぐご縁がありました

自分の絵本講座はどんな人に向けて行っているのかと言えば

少しオーバーな言い方ですが

絵本など読んでもらったことがない、

絵本など読んだことがない

自分の子どもに絵本は読んだことがない

そんな人たちに向けてお話をしています

よって集まってくる皆さんも概ねこのような皆さんです

でも主催者さんによって集まってくれる人たちは変わります

今回はいつもの逆バターンです

皆さん結構絵本の好きな人達です、すでにいっぱい読んでます

絵本にも詳しい人もいます

そんな人たちにもいつもと変わらない話をしました

絵本に詳しい皆さんにも新鮮に聞いてもらえたようです

許可を得たアンケートを掲載します

新鮮な学びの場でした。絵本はそれぞれ世界があって

いろいろなことを感じられると思います。読み聞かせ

はこうあるべきという固定観念なく、大人も子どもも、

世界を楽しんでいきたいですね! KYさん

「こんなシンプルな話しかしない」

と本人は思っているのですが

需要はまだまだたくさんあるようです

親子で絵本を日常的に楽しんでいなくても

すでに絵本はそれなりに楽しんでいる人も

ふくちゃんの絵本講座はおすすめですよ