愛能う限り(あたうかぎり) 【母性】

この言葉が最初のページから目に飛び込んで来た

いつ どこでかは忘れたが 聞いたことがあった

そしてなぜか印象深く頭の隅に入っていたことに気がついた

母と娘・母と実母・母と義母

母は自分の母親との関係性に気づかないまま

自分も母となった

だが、自分が娘だったようには自らの子ども

に接することは出来ない

娘はそんな母親と確かな親子関係を築けないまま

成長していくがそこにあるべき夫婦・父娘の

関係性もまた普通には成り立たなかった

母性は自らが母親になった時には

バトンを渡すように次の世代に

向けられていくのではないのか

単に子どもを産めば母性は芽生える

わけではないのか

母親目線と娘目線で語られていく物語

小説ではあるが実際の世界にもありそうな

話だと思う

親子・母娘・父娘

みんなどんな物語を紡いて生きているのだろうか

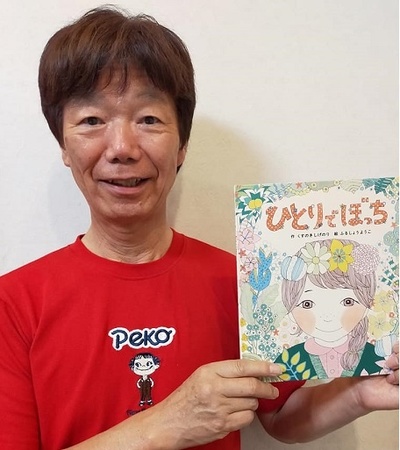

No 1042 蒲原食堂

月1回の蒲原食堂さんでの絵本らいぶ

ランチをいただいた皆さんから絵本を楽

しんでもらいます

毎月行っているのでおなじみさんが増えて

きました、この皆さんがまた絵本を語

らせると結構うるさい、いや詳しいのです

ふくちゃんの代わりに読んだ絵本を

解説してくれるのです

これがツボを得た解説なので面白い

いつのまにか、この解説入りが

常態化してきて、自分も楽しみにしています

すると絵本選びも楽しくなりました

この絵本はどう解説するかなー

などと考えて選んでいます

「ひとりでぼっち」かわいい絵柄です

面白い感想を語っていただきました

なーるほど、そうきたか・・・・

今月の絵本リスト、いかがですか?

大人に絵本は楽しいですね

ところが今日は1歳3ヶ月の子が

来てくれて、盛大な拍手をしてました

ママに聞いたらお家で絵本を

楽しんでいるとのこと、やっぱりですね

子どもたちは絵本になじみがあると

楽しみ方も覚えますよね

来月もよろしくお願いしまーす

絵本楽語家 絵本リスト ブログはこちらに移動して

統合いたしました

これより以前の記事 No 1032から N0 0001 は

絵本らいぶ No1041

2歳児クラス

3歳児クラス

4/5歳児クラス

月/1回開催の こやす認定こども園 です

先月はお休み月なので久しぶりです

子どもたちに ふくちゃん 覚えているかなー

と聞くとみーんな手を上げてくれました

優しい子どもたちですね〜

3歳児クラスに入ってご挨拶をしていたら

「時計ないの?」と聞いてくれる子どもが

いました

おー忘れていた、鞄から取り出したら

ありゃりゃ 電池がないなー

などと独り言を言ったら

前の子どもが

「ぼくんちにでんちあるよ」

と教えてくれました

これまた優しい言葉ですね

うれしいです

子どもたちは一ヶ月合わないうちに

ものすごく成長していて

コミニケーションが上手に

なりました

始まる前の子どもたちの話を

聞いているだけで楽しくなります

絵本を読まなくても楽しい時間

を過ごせますね

絵本は親子ふれあいのコミニケーションツール

と話していますが実感します

ふくちゃん絵本らいぶ

実は絵本も楽しいけど

こうやって子どもたちとの

お話タイム? があるので

楽しいんですねー

絵本1冊だけにしようかなー

と言ったら、先生が

「ふくちゃんの絵本もっと見たいーい」

てな突っ込みをしてくれました

うれしいです

先生のサポートも入り

今日も楽しい絵本らいぶでした

来月もありますよー

**************

絵本楽語家 絵本リスト ブログはこちらに移動して

統合いたしました

これより以前の記事 No 1032から N0 0001 は

こちら から見てね

絵本の読み聞かせが辛いのはなぜか?

画像は ABEMA TV の動画を静止画にしたものです

本日の yahoo ニュース でとても興味ある記事が

でました

読んだところで大きくうなずきました

「やっとこのようなことが話題になったか!!!」

と叫びたくなりました

そのわけは

絵本講座や読み聞かせイベントで

子育て中のママさんからは似た声を以前より

聞いていました

読み聞かせは難しい

どんな絵本を読めばいいのかわからない

読み方はどうしたらよいのか

登場人物の声は使い分けるのか

抑揚(この言葉も業界用語ぽい)を

つけるのかつけないのか

読み聞かせに適した絵本ってどんなもの

などなどの声は何年たってもなくなりません

自分が絵本の読み聞かせの世界に入って

15年たちますが当初から現在もママさん

からはこのような声を多く聞きます

最初に結論を言います

なぜ読み聞かせが辛いのか?

答えはシンプルです

【わが子への絵本の読み聞かせが楽しくないから】

(楽しくないから辛いのですが)

え〜そんなことはないよ楽しいよ

と言われる方は多くいらっしゃいます

が・・・

そのような方は読み聞かせは辛くないでしょう

ではなぜ楽しくないのか

読み聞かせの教科書みたいなことが

世の中一般に広まっているからです

以下に書きますね

自分がこのブログを立ち上げた当時に

感じたことは

「絵本の読み聞かせの世界とは

なんとマニアックな世界」だと

言うことです

愛好家というのかどうかはわかりませんが

絵本の好きな人たちが、

その人たちだけに通じる思いを共有して

それを教科書のごとく敬い、広める

活動に邁進している

「限定循環型社会」だと言うことです

全く個人的な感想です

何を言うのだ

とおっしゃる方には申し訳ありません

ABEMA TV の女性アナウンサーさんも

「読み聞かせは難しい」「登場人物の声の使い分け」

はどうしたら・・・

のような発言をしていました

これがまさに

「絵本の読み聞かせ」の世界なのです

世の中の「絵本の読み聞かせ」というもので

混同されているものがあります

(1) 多数の聞き手に一人の読み手が読む

(いわゆる読み聞かせ会)など

(2) 家庭で父母・祖父母がわが子や孫(複数もあり)

に絵本を読む

この(1)(2)がごちゃ混ぜで世の中に「読み聞かせ」

というものが知られてしまったのです

具体例述べます

アナウンサーを職業としているママさんが

仕事でテレビやラジオで読み聞かせをする

時は世の中に知られている「読み聞かせ方」

をしている場合があります

活舌よく抑揚をつけず・めくり方が美しくなどです

しかしそのママさんもお家でわが子に読む場合は

そのようなスタイルはとらないと思われます

というか、そんなことには気を使わずに

親子で絵本を楽しんでいると思われます

なぜか

お家で親子で絵本の時間は

絵本を使って親子が楽しい時間を過ごす

ためなのです

そこには

「決まりごとは必要ありません」

何度も同じページを見たり

逆から読んだり

文字のないセリフをつけ足したり

しても問題はありません

要するに

お家で親子が絵本を楽しむときは

何でもありの世界でよいのです

ひたすら楽しむために絵本を

使いましょう

福島データでは

子育て現役の世帯で日常的に

わが子と絵本を楽しんでいる世帯は

20%前後と言っています

よって八割の子育て世帯では絵本は

日常的には登場しません

今回のABEMA TV の 9割が

辛いと言ってても不思議ではないのです

お家で絵本は気軽に読みましょうね

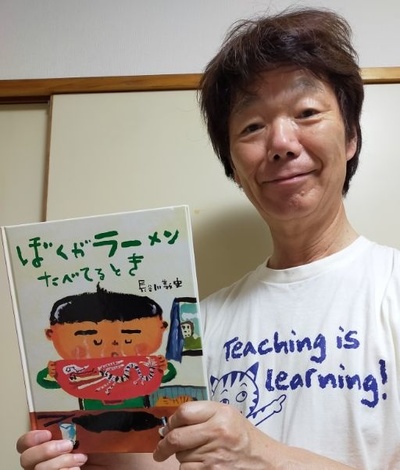

絵本らいぶ No1040

月一回開催の蒲原食堂です

子どもたちがお休みではない

月曜日なのでランチを食べに来るのは

大人の皆さんです

これが面白い

常連の方がいてこちらが読む絵本を

解説してくれます

これがまた的を得た解説で楽しい

なーるほど、と感心すること多々あります

さらに絵本らいぶがあるということで

この日に来てくれる人もいて絵本ファン

度の濃さを見せてくれます

お客様同士が絵本について意見交換?

をしてくれるときもありますよ

今日は開始前に親子で絵本について

一言二言お話をさせてもらい

ミニミニ絵本講座の雰囲気もありましたね

絵本講座といえば今日ビック情報が

ありました、まだ内緒よ

絵本楽語家 絵本リスト ブログはこちらに移動して

統合いたしました

これより以前の記事 No 1032から N0 0001 は