令和2年 絵本講座・絵本らいぶの予定

![]()

************************************![]() 終わりました

終わりました

1月15日(水) 新潟市中央区 幼稚園 絵本らいぶ

1月25日(土) ドリームハウス 絵本らいぶ&ミニ講座

1月26日(日) ネット配信番組出演

1月30日(木) 坂井輪小学校2年生

3年生授業でタイムトラベル

2月7日(金) 坂井輪小学校3年生

2月12日(水)柏崎市保育園 絵本らいぶ

2月28日(金) 坂井輪小学校4年生

2月28日(金) 坂井輪保育園 年長クラス

5月6日(水) FMラジオ ゲスト出演

6月8日(月) 短期大学 絵本授業

7月5日(日) 新潟市中央区 蒲原食堂 絵本らいぶ

8月24日(月) 新潟市中央区 蒲原食堂 絵本らいぶ

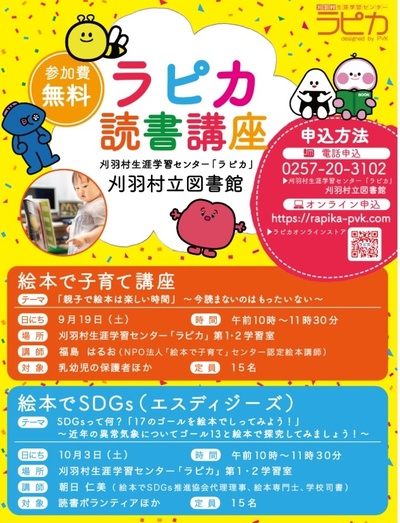

9月16日(水) 新潟県胎内市絵本講座

9月19日(土) 新潟県 刈羽村 絵本で子育て講座

9月28日(月) 新潟市中央区 蒲原食堂 絵本らいぶ

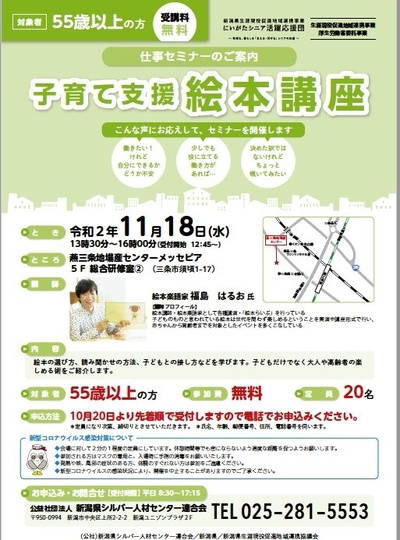

11月18日(水) 燕・三条地域 絵本講座

12月6日(日)絵本セラピー主催 日程が延期になりました

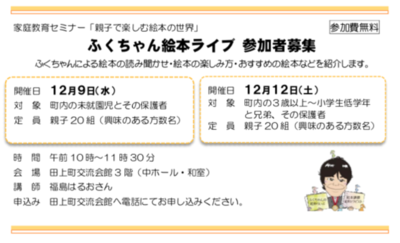

12月9日(水) 田上町 絵本らいぶ

12月12日(土) 同上

読んだ絵本リストブログは ここで 読んで下さいね

絵本を読むだけで60分以上?

新潟県は田上町の行政さんからのご依頼です

小さい子どもたちを含めた親子さんの回と、小学生を含んだ人たち向けの絵本らいぶを二日間行います

時々聞かれます

一人で絵本読むだけで一時間以上って長いお話の絵本を読むんですか

赤ちゃんにそんな長い時間絵本を読むのか

聞いている人たちは飽きませんか?

てなことを聞かれます

長いお話の絵本は普段からあまり読みません、大抵五分以内くらいの絵本を読んでます

聞いている人は飽きません(と思っています)、一般的な「読み聞かせ」は長くて30分程度

読み手も次々変わって五冊を五人で読むなどのシーンもあるようです

自分が大事にしているのは

絵本を読むことは

読み手と聞き手の交流だと考えています

もちろん絵本も楽しんでもらいます、よって一時間ひたすら絵本を読むわけではなく

一冊読んだら少しお話をするなどで時間が進んでいくのです

すると一時間はあっという間に(ほんとかな)過ぎてしまいます

毎度言っていますが

ただ絵本を読むだけなのに各方面よりオファーをいただいております

うれしいことです、ありがたいです、ほんとにそうなのか? とお考えの方ご依頼お待ちしています

子どもが聞いてくれない?

とある絵本イベントに出かけました

ちょうど絵本の読み聞かせを行っていて

久しぶりに他の人の読み聞かせを

楽しませてもらえました

終了後子どもさんをつれたお母さんに

声をかけられました

以前支援センターでの絵本らいぶを

見てくれたとのことです

うれしいですね、こうやって声を

かけてもらえるのは

で、しばし立ち話で即席絵本講座

となりました

![]()

自分のこども(三才?)に絵本を

読んであげるのだが聞いてくれない?

![]()

好きな車の絵本にしか興味を持たない

![]()

文章の長い絵本はほとんど聞かない

などなどお母さんはかなりご不満

があるようです

根本的なところは

親子で絵本の時間をお母さんが

思い描くものとしたい、とのことが

うかがえます

子どもは絵本が好き

だから絵本を読んであげれば

子どもは大人しく聞いてくれる

ストーリーのあるものも聞ける

いろんな絵本も聞いてくれる

という具合にお母さん目線の

絵本タイムになっているようです

![]()

我が子に絵本を読むことは

何かを教えたり、「ためになる」

からではなく

![]()

親子で楽しい時間を過ごすため

ということが大事なのです

ストーリーのある絵本を読みたい

というのはお母さんの希望なのです

お子さんが成長してくると自然と

そういう絵本にも興味を持って

くれます、絵本は「絵」を

楽しむものなので、まずは文字

をそのまま読まなくても楽します

「ほらー赤い車がいるねー」

などと二人で楽しむように読む

のもいいでしょう

などなどとお話をさせてもらいました

![]()

知っている人たちには至極当然

かもしれませんが

まだまだ我が子に絵本について

勘違いされている人たちもいます

絵本は親子で楽しい時間をすごす

コミニケーションツールなのです

再会して声をかけてもらい

そしてお話を聞いてもらい

ありがとうございました

ついに出た?

本屋さんで見つけました

ついに出ました

というよりも今までも

あったのではと思うのですが

新刊で見つけたのは初めてです

買って来ました

じっくりと見ています

自分は絵本講座で絵本とは

子どもに何か学ばせたり

躾をするためのものではなく

親子が楽しい時間を過ごす

道具ですと話しています

その話の対極? になるのでしょうか

「おやくそくえほん」

「親子で読みたいしつけの絵本

「小学校入学前後に身に付けたい

42の習慣」と

おいしい言葉が並んでいます

希望を言えばタイトルの

「おやくそくえほん」は

「おやくそく」にしてほしかった

絵本ジャンルに入れずに

知育本であればおすすめしたい

たぶん日常的に親子で絵本を

楽しんでいる人たちは

手に取らないのではと思う

なぜならば、絵本の楽しみ方を

知っているので、「しつけ」

のためにはこの本はどうかなと

手にしないかもしれません

あまり絵本に親しんでいない

皆さんには受けるのではと想像する

今年2月に初版1印8月に3印

となっているのでこれから

メデアで露出するとどんどん

売れるかもしれない

中身はとても良いと思います

おやくそくをしっかりと教えています

でも、でも、でも

それを「絵本」としているのは

いかがかなと思うのです

この書籍を親が子どもに

読み聞かせと称して読んでいる姿を

思うと、とてもつらくなります

そしてその親子は本当の「絵本」

を楽しむことができないのでは

とも思うのです

だって、絵本は「学ばせる」もの

ではないと思うのです

型破りな読み方?

新潟県 胎内市 での絵本講座でした

社会福祉協議会 さんの主催する

「絵本読み聞かせ講座」です

タイトル通り絵本の読み聞かせを考える

講座なので、参加者はほぼ読み聞かせ

ボランティアをすでに長く続けて

いる人から、これから機会があれば

どこかで読み聞かせをしてみたい

人など様々です

アンケートの中にお一人が

「型破りな読み方」だったとのご意見

前後の文章からすると決してそれが

批判的な意味ではなく好意的に書いて

くれているのがわかります

この「型破りな読み方」とのことを

FBに書いたら反応があったので

面白いネタと思いこちらに書きます

絵本を読んでいる、これから読みたい

人が関心のあることに

「絵本の読み方」というのがあります

業界にいない人たちや気にしないでいる人は

逆に

「絵本を読むのに読み方があるの?」

と思う人もいるかもしれません

結論を先に言うと

お家で自分の子どもをだっこして

絵本を楽しむ時は読む人が好きな

ように読んでください

と講座で話しています

理由は絵本が主役ではなく

親子が楽しい時間を一緒にすごす

そのツールで絵本を使う

との意味です

お母さんが子どもと一緒に

ケーキをつくったり

お父さんがサッカー遊び

をする時に、ケーキをいかに

見栄え良く美味しく作る

サッカー選手にするため

などではなく親子がともに楽しく

過ごす時間としているならば

その手法はあまりこだわらなくても

良いと考えています

これが読み聞かせ会などで

たくさんの聞き手を相手に絵本を読む場合

この「絵本の読み方」というのが出てくるので

ややこしい話になるのです

ふくちゃんが15年前に

自分の子どもにさえ絵本を読まず

わが家には絵本はあったはずなのに

記憶がない

そんな身でありながら

絵本の読み聞かせ講座

というものに参加してしまったのです

このブログはその時から始めたので

興味のある方は当時の記録を見てください

なんせ絵本なんぞ読んだことがなかった

身なので教えは謎だらけ

不思議なことだらけでした

それでも教えてもらったことが正しいと

思ってそんなふうにしていました

その後ご縁で保育園での読み聞かせ

を始めた時に思った???のが今の位置

にたっているきっかけでした

本題に行きます

読み聞かせ これはNG

一度は聞いたことがあるかもしれません

![]()

抑揚をつけず淡々と読む

![]()

声色をつけて読んではいけない

![]()

書いてない文字を読んではいけない

![]()

途中で聴き手に話しかけてはだめ

![]()

絵本が見えないので少人数が良い

自分が知っている主なものがこれです

絵本の読み聞かせで検索すると

もっとありそうです

読み聞かせ素人なので

現場に出てからは

ほぼ、やってはだめということを

平気でしていました

その様子を見た読み聞かせの

ベテランの方には

とてもひんしゅくを買っていました

たぶんその人から見たら

「型破り」な読み聞かせだった

のではと思います

その後絵本の読み聞かせを

「絵本らいぶ」という呼称にして

各方面からオファーをもらっているので

我流の読み聞かせ方? で良いとしています

もちろん時と場合、相手、読む絵本によって

読み方は違っています、いつも同じでは

ありません

でもでも絵本を相手に伝える

その意味はいつも同じだと思っています

型破りな読み聞かせ

もっとその意味が知りたい

そんな皆様にはぜひお声がけ

お願いします

結局CMとなり申し訳ありません

おあとがよろしいようです