半世紀歌い続ける

50年間オリジナルソングを歌い続けている知人がいる

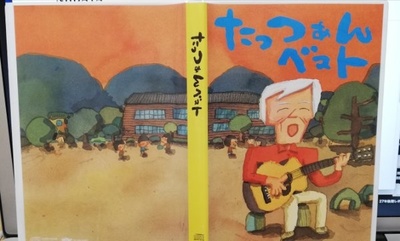

CDも出している、このCDの演奏はその道のプロの人達

素晴らしい音、もちろん歌もいい

ジャケットは絵本好きの人はご存知かもしれない

売れっ子絵本作家さんの絵です

本人は一貫して「ザ・アマチュア」のスタンスを崩さない

でもある意味プロです、半世紀も続けているからです

LPは今や死語かもしれませんがその中の一曲を女性との

デュエットで自分も歌っています、今回のCDには残念

ながら入ってはいませんが

何とも羨ましい人生です

自分も絵本読んで半世紀できるかな、ちと歳がたりませんね

紹介CDは画像の「ギャラリー野衣」にて販売しています

LP時代のふくちゃんの声は

何年経っても「新曲」感満載 「にいちゃん」

絵本を読むのは普通じゃない

とある読み聞かせ会の後での話

その日読んだ絵本などをそれぞれ持ち寄った

ものを見せてもらいました

ほんとに読む人によりいろんな絵本が登場して

揃った絵本を見ているだけで楽しくなります

お子さんが小学生だと言うお母さんがいたので

しばし絵本談義をしました

ご自身は絵本が好きなので普通に自分の子どもが

小さい頃から絵本を読んであげていた

子どもがいれば皆さん「普通」に絵本読んでいますよね

と話してくれました

いやいや世の中の子育て中の世帯では日常的に

我が子に絵本を読んであげているのは20%くらいですよ

などと絵本講座のネタを話しましたら驚かれました

えー子どもがいれば「普通」絵本を読んであげますよね

いえいえ、読んであげている方が少なくコアな人たち

「マニアック」「おたく」の世界、などといささか

オーバーにお話をしました

そのお母さんにどうして絵本が好きなのか聞いて見ました

やはりそうでした

お母さんが子どもの頃「普通」に当たり前のごとく母親

に絵本を読んでもらっていたそうです

今でも実家には当時の絵本が本棚に大事に並んでいるそうです

このパターンは結構聞きます

子どもの頃に親に絵本を読んでもらっていた人が親になると

ほとんどが当たり前のように我が子に絵本を読んであげます

そしてそのことが「普通」だと思っています

今回のお母さんも自分が話をするまでは

我が子に絵本を読むのは「普通」のことだと思っていました

福島データでは日常的に我が子に絵本を読む人は少ないのです

決して「普通」のことではありません

などと絵本講座で話をすると驚くのは大抵絵本好きな皆さんです

まずは世の中絵本を読む人たちは少数派との認識を持ってください

そして読んでいない皆さんに、親子で絵本の時間はなぜ必要か

ひとことアドバイスをしてもらうとうれしいです

読んだ絵本リストブログは ここで 読んで下さいね

絵本講座で話すことは

とある皆様とのイベントの打ち合わせです

ふくちゃんがしている「絵本講座」とは何か

みたいな話になり、一通り講座で話していることを

お伝えしました

どうしても「講座」などというと堅苦しいイメージ

があるのですが、自分の話は

「わかりやすい」

「聞いてみればなるほどと納得」

「もっと早く聞いていれば良かった」

などと思ってもらえる話です

すでに知っていて絵本を読んでいる人には

当たり前過ぎる話でも、これから読む人たち

読んでいるけど何かすっきりしない皆様には

とても意義深い時間となると思います

自分の子どもは絵本好きではない?

読んでいるけどその時間は楽しくない?

勧められた絵本を読んだけど楽しめない

子どもに読んでいるけど聞いてくれない

せっかく読んであげているのに勝手に

めくったり進んだりして話を聞かない

などは知っていると、そーなんだ

となります

そのようなお話はまだ知らない人たちも

多くいます

自分の講座で知ったことはぜひ周りの周り

の人たちに伝えて欲しいとお願いしています

それは難しい話ではないからです

講座に参加するとその日から絵本が読めて

絵本は楽しいと思える、そんなお話をしています

画像は映画館にあったものです

好きな映画に登場した人たちがいますね

絵本の読み聞かせリストブログは こちら

No1006 猪苗代町国際交流イベントでピアノ付Ver

福島県 猪苗代町 国際交流イベント

新潟市より高速で約120分 猪苗代町はあの

野口英世博士生誕の地であり猪苗代湖が有名です

絵本講座と絵本らいぶの二枚看板で活動していま

すので今回は「絵本らいぶ」を開催とのことで

ピアノのみきちゃんとの絵本らいぶです

国際交流イベントとのことで選んだ絵本は

「せかいのひとびと」いろんな人たちがいて

いろんな言葉や考え方があり絵にも世界中の

言葉や人たちが登場する面白い絵本です

その他は絵本らいぶではおなじみの歌付き絵本

です

今回も最前列に座った女の子は登場する絵本

は大体知っているという絵本大好きっ子です

それではと前に出てきてもらい一緒に

かわいい顔が出てくる「こんこんなかお」

をお願いしました

もーかわいい、との声が飛び交いギャラを

半分払わないといけないほどでした(笑)

そんなこんなで楽しい時間はアッというまに

過ぎてしまいました

猪苗代の皆様大変お世話になりました

ありがとうございます

読み聞かせで着る服は

絵本の読み聞かせをする人たちが学ぶ時

一度は教わるこの話

「あまり目立つ服装は避けましょう」

「女性はネックレスなども外しておきましょう」

「華美な服装はやめましょう」

そのわけは

絵本より目立つと聞き手が集中できない

飾り物の方に気をとられてしまう

絵本が見えにくい

などと自分は教わったものです

絵本の読み聞かせと言えば某団体さん

研修会などでは読み手の講師さんは

見事なまでの黒装束での上下を着用している

のを見たことがあります

自分が数年前テレビ取材を受けた時には

デレクターさんからの質問で

読み聞かせの時は黒の服装が良いですよね

などと聞かれました

今週末の絵本らいぶのため仕入れて来た服が

画像のものです

いゃー目立ちます、絵本の絵とかぶりそうです

読み聞かせの教えから行くとあるまじき所業です

が、でも、いやいや、どっこい

いいじゃありませんか

大いに目立ちましょう

飾り物したっていいじゃないですか

要はそんな服装や飾り物に気を取られない

絵本や読み方?をすれば良いのです

聞き手が読み手の服装ごときに気をとられ

集中できないとなると、それは読み手側の

責任であるわけです

自分の「読み聞かせ」に疑問を持っている人は

一度大いに目立つ服装で読んで見るといいかも

しれません(笑) それで聞き手が集中できなかったら

本来の「読み聞かせ方」について考えたら良いかも

しれません、たぶんですよ

デーサービス に絵本を読みに行く時は

皆さんがふくちゃんの服装に関心を持ってくれて

絵本を読む前にはひとしきり服装の話題から

入ります、どこで買ったの?などと聞かれますよ

読み聞かせには目立たない服装問題

全国の読み聞かせをする人たちが

みーんなお洒落をして目立つ服装で

読み始めると、絵本はもっともっと

楽しめて気軽に読めるようになるかも

しれません

最近は絵本セレクトより服装セレクト

が忙しいふくちゃんでした

・