絵本を読んでいる人も悩みはある

図書館さんの派遣事業です

3年続いて呼んでもらっています

今日は前半の全園児対象の絵本らいぶ

に続き後半は支援ルームにての

親子対象のミニ絵本講座30分版です

今回はすでに絵本を読んでいる皆さんが

多いように感じられ

質問もすでに読んでいればこその

悩みがありました

「どんな絵本を読めば良いか」

「読んでもしっかりと聞いてくれない」

「母親の自分が好きな絵本を読んでいいか」

など、読んでいればこその悩みもあります

絵本は読んでいなくて悩み

読んでいても悩みます

このような皆さんのお悩み解決

にお役に立ちたいと思っています

一言のアドバイスで顔が晴れる様子を

見れるのはとてもうれしいです

みなさんありがとうございました

前半の絵本らいぶは こちらで

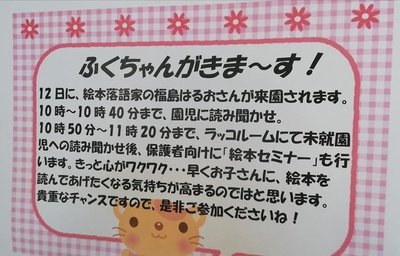

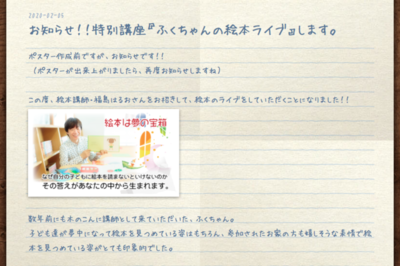

絵本講座 主催者さんの思い

3月に呼んでもらう会場のブログです

呼んでいただく思いが感じられる内容です

絵本講座や絵本らいぶ、もちろん全力で

こなしています

こうして主催者さんの思いを感じると

さらにギヤをあげて取り組みたくなります

よろしくお願いします

絵本講座 知っている人だけではない

月に1回 絵本を読ませてもらった施設

そして絵本を読むことになったときに

快く受け入れてくれた場所です

ここがなかったらふくちゃんの今日は

なかったと言っても過言ではない場所です

こちらの施設昨年体制が変わり新たな

形でのところとなりました

そんなことで縁があり

楽しい企画

お酒で絵本・・・

ではなく

絵本講座の後のお楽しみ会付となりました

講座はQ&A 形式で皆さんの疑問にお答えしました

どこの講座でも大抵でる疑問と悩みです

これは誰かが答えないといつまでも解決しないことです

分かっている人には、

そんなこと・当たり前・そんなもの

などと思う人もいるかもしれませんが

ここが解決できないと親子で絵本は楽しめません

今日もお悩み解決いたしました

遅れて参加した人には、絵本講座お一人版とのことで

マンツーマンでのお話となりました

帰りには皆さん納得顔で帰られたかなと、こちらは

思っています

そして第二部

パパさん参加もあり利き酒大会開始です

お酒もはいり話もすすみ

妻と夫の関係性と親子の関係

自分のパートナーには言えないかな?

みたいな話も少し出たりして、やはり

子育て施設には夫婦で参加が望ましい

さらに夫婦一緒よりも

母と子・父と子 などが別の日に参加

するとこれまた面白い展開もあるのでは

などと感じるところです

お酒で酔うまえに「踏み込んだ話」もした

ような気がします

だからあれはだめなんですよ・・

などと話したような気がします

講座風景ではなく何と楽しい画像ですみません

.

読み聞かせに行ったけど自分は読まず

画像クリックでamazonにとびます

詳細や買い物にどうぞ

地域の小学校の絵本タイムです

担当は1年生ですが今年度このクラスには

入ったことがありました

いつもの様に雑談から入って何か話したい人いる?

と聞いたら女の子が一人

「読み聞かせしたい」と手を挙げてくれました

おーこれは素晴らしいですね

では、と前に出て初見で読んで読んでくれました

「新世界」です、絵が大きく文字が少ない

とは言え、いきなりですよ

ちゃんとうまく読んでくれました

聞いたら3年生のおにいちゃに読んであげている

とのこと、なあるほど、すばらしいですね

この子のお家での様子が想像できますね

そんなことをしていたら実習生の先生が

入って来たので、流れから実習生にも読んで

もらいました

「りんごがひとつ」やはり初見ですが

いい味を出して読んでくれました

読み聞かせに行ったのですが

自分が読まず、児童と実習生に読んでもらいました

ここの小学校で6年間読んでいますが

初めての出来事でした

面白いです、児童が読んでくれたら時には

みんなが自然と前に出て来て集中力がすごいです

お友達が読んでくれるのでみんな聞いてくれるんですね

小学校での読み聞かせ

こんな時があってもいいですよね

絵本講座のご依頼を検討している皆様

年があけると例年この時期に問い合わせをいただきます

絵本講座や絵本らいぶの依頼や問い合わせなどです

絵本講師・絵本楽語家として何ができるか

まとめておきます

[[pict:item4]]

子育て現役のママ&パパが我が子に絵本を読んであげたくなる話

[[pict:burger]]

読み聞かせボランティアさんなど

聞くと自分もすぐにその日から絵本を読みたくなる話

[[pict:beginner]]

絵本を読んでいるが疑問・悩みがあり、すっきりしない

そんな人が聞くと悩み解決の講座

[[pict:item8]]

絵本を読むのは楽しいことだと思う様になる話

知識だけでなく読みきかせ1000回の現場で知った

話をします

[[pict:note]]

絵本らいぶ

子どもはもちろん大人など世代をえらばず

絵本を楽しむことができる読み聞かせイベント

[[pict:futaba]]

子どもや大人など異世代が

そして4世代が同時に楽しめます

保育園・幼稚園・小学校でも楽しめます

中学校・高校生を対象に絵本らいぶや絵本講座

[[pict:tel]]

絵本そのものを話すことよりもいかに絵本を

楽しめるか

絵本はそれまで読んだことも、読んでもらったこともない

そんな皆さんにお話を伝えることを得意としています

絵本らいぶ・絵本講座を組み合わせて二部編成にしたもの

絵本を読める絵本講師です

遠方地の図書館・公民館さんなど交通費・講師料などに

制限のある皆様はご相談ください

実現に向けた提案をさせていただきます

アマゾンアソシエイトを使っています

amazon でのお買い物をする方は

以下のリンクから入ってください

↓↓

https://amzn.to/35MtLdD