絵本はどうやって選ぶか 選書は

関係者の小4と小1年生二人が図書館デビューとのことで

お供しました

4年生はチラと児童書コーナーを眺めてさっさと

吹き出し付きの書籍部屋に行き一人で読み始めました

幼少の頃はせっせと絵本を読んであげたのですが

今は吹き出しありのものがお好みのようです

1年生は絵本コーナーを見て回り10冊借りて良いと言ったら

さっさと選び始めました

表紙が見える「面陳列」してあるものをさっと取って

行きます

背表紙を見て手にとることもあるので

タイトルで選んでいるのかもしれません

絵本選びに悩む人たちも多くいるのですが

彼の選書(業界用語)は早いです

適当に選んでいるようですが彼なりに何か

ポイントがあるのかもしれません

ふくちゃん選書とは全く違っています

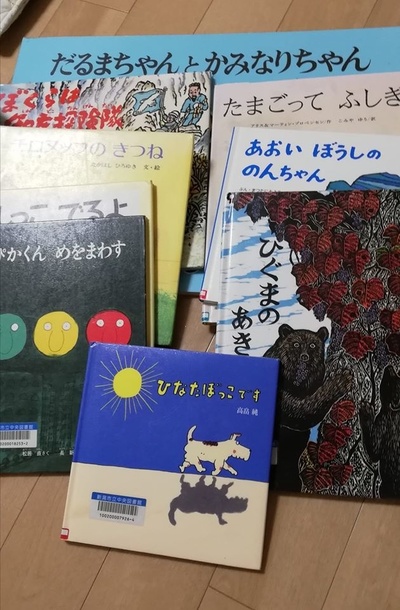

大型絵本まで揃えましたよ

画像がそうです

おもしろいですねー

そのあとは読み聞かせ部屋でひとりで

絵本を読んでいたと思ったら

1歳児をつれたお母さんのところに

するすると近寄り持ってきた絵本を

1歳児に読み聞かせを始めました

なんてこったー家で妹に読んであげているらしく

自然に親しげにしています

ところが、なんと、どっこい、あらー

読み聞かせスタイルがふくちゃんバージョン

になっています

おちゃらか有り、抑揚有りでさっきまで

お母さんが読んであげていたのとは大違い

思わずお母さんも「上手ねー」などと

お褒めの言葉を発してしまいました

このような出来事があると彼のいく末を

心配していただく向きもあろうかと思いますが

4年生の彼が1年生の時にふくちゃんバージョンで

絵本を読んであげたことがありました

そしたらものすごく冷静な言い方で

「いつもこんなして読んでいるの」

と言われました、彼に幼少時から家で

読んであげているので突然絵本らいぶモード

で読むとかなり違和感があったと思われます

子どもはちゃんと成長とともに絵本の楽しみ方

を知っています、選書もそうです

「こんな絵本ばかり」と思っていても

ちゃんと好みも変わっていくこともありますよね

1年生今日借りた10冊はどのように楽しむのか

興味ありますね、次の絵本講座のネタにしましょう

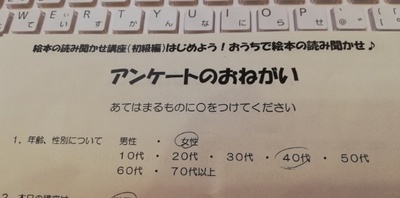

うれしいアンケート

先日の絵本講座のアンケートをいただきました

許可を得ているものを抜粋で紹介します

子どもにたくさん話しかけて下さり親子ともとても

うれしく楽しい時間でした (K・Eさん)

(たぶん最前列にいた親子さんに絵本を読む

前ごとに話しかけていたことと思います)

観客と一体になって楽しんでいますので

こどもが同じ絵本を何度もせがむなど

絵本を読むのがたいくつ、面白くない

と思っている親、と言う言葉にはまさに

自分のこちだとドキッとしました

言葉を覚えるから

文章力が

と打算と義務的?に読むのは辞めて

ふくちゃんの言う

親子ふれあいタイムと思って

遊びのひとつとして絵本をとりいれ

ようと思いました (K・Mさん)

このように絵本を読むことは何かに役立つ

から読む、という人も多いようです

でもこれだと親子とも楽しくはありません

気軽に楽しく、絵本は親子ふれあいタイム

を作るものです、と言っています

このようにこちらのお話やスタイルに共感

してもらうととてもうれしいです

こちらも楽しい時間をすごさせてもらいました

公立図書館って何をするところ?

そんなことで自分も聞いています

「外国人の皆さんに読み聞かせ」

さすがいろいろ出てきました

この2冊を選んでみました

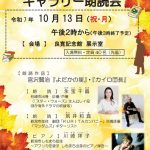

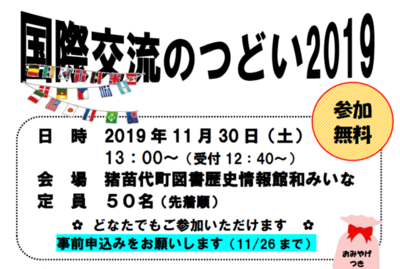

令和元年の予定

![]()

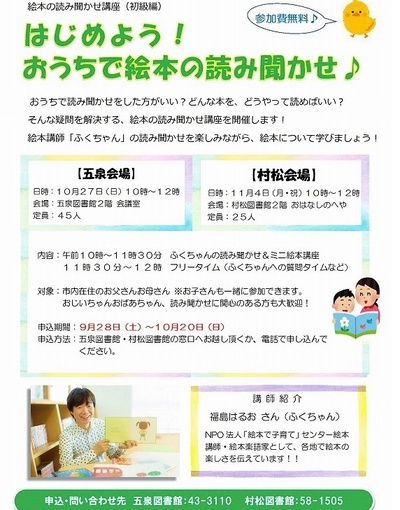

11月4日(月) 図書館主催 絵本講座

11月7日(木) 坂井輪小学校 3年生

柏崎市 小学校絵本授業

11月15日(金) デーサービスセンター

11月21日(木) 坂井輪小学校

西区坂井輪保育園

11月30日(土) 福島県猪苗代町 絵本らいぶ

12月6日(金) 坂井輪小学校 4年生

12月10日(火) 柏崎市ふたば保育園

12月13日(金) 坂井輪小学校 3年生

12月25日(水) 新潟市中央区ひまわりクラブ

![]() 終わりました

終わりました

1月15日(火) 坂井輪保育園 4歳児

1月16日(水) ディーサービス施設

1月24日(木) 坂井輪小学校 2年生

![]()

2月8日(金) 坂井輪小学校 5年生

2月13日(水) 坂井輪保育園 5歳児

2月21日(木) 坂井輪小学校 4年生

2月23日(土) 田上町 原カ崎交流センター

2月26日(火) 中学校で絵本授業

![]()

![]()

3月4日(月) 新潟県 五泉市 絵本講座

3月7日(木) 坂井輪保育園 2歳児

3月8日(金) 坂井輪小学校 1年生

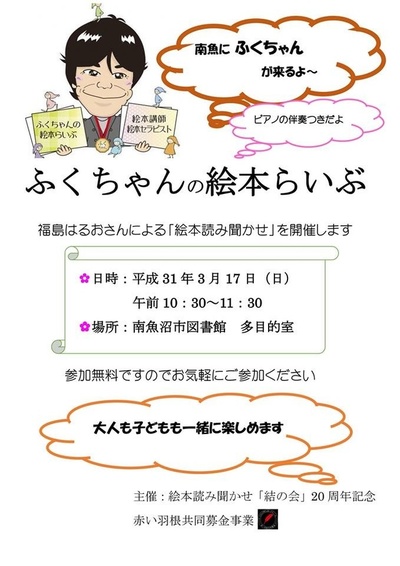

3月17日(日) 新潟県 南魚沼図書館 絵本らいぶ

3月20日(水) ディーサービスセンター絵本らいぶ

3月28日(木) 新潟市 下山保育園 絵本らいぶ

![]()

4月10日(水) 専門学校 絵本授業 No1

4月16日(火) 新潟青陵大学特別受講生 No1

4月17日(水) 専門学校 絵本授業 No2

4月18日(木) ディサービスセンター絵本らいぶ

4月23日(火) 新潟青陵大学特別受講生 No2

4月28日(日) 新潟シネウインド アフタートーク担当

5月7日(火) 新潟青陵大学特別受講生 No3

5月8日(水) 専門学校 絵本授業 No3

5月14日(火) 新潟青陵大学特別受講生 No4

5月15日(水) 専門学校 絵本授業 No4

5月16日(木) 坂井輪保育園 全園児向け

5月17日(木) ディサービスセンター絵本らいぶ

5月18日(土) 国際情報大学公開講座受講

5月21日(火) 新潟青陵大学特別受講生 No5

5月22日(水) 専門学校 絵本授業 No5

5月23日(木) 坂井輪小学校 1年生

5月24日(金) 秋葉区 育ちの森

5月28日(火) 新潟青陵大学特別受講生 No6

![]()

6月1日(土) 国際情報大学公開講座受講

6月4日(火) 新潟青陵大学特別受講生 No7

6月5日(水) 専門学校 絵本授業 No6

6月7日(木) 坂井輪小学校 4年生

6月11日(火) 新潟青陵大学特別受講生 No8

6月12日(水) 専門学校 絵本授業 No7

6月14日(金) 刈羽村 小学校 絵本らいぶ&授業

6月19日(水) 専門学校 絵本授業 No8

6月22日(土) 新潟市中央区幼稚園 パパさんに絵本

中央区保育園 保育士さん向け絵本らいぶ

6月26日(水) 専門学校 絵本授業 No9

6月27日(木) 坂井輪小学校 2年生

6月30日(日) にいがた絵本セミナーIN SADO No1

![]()

7月2日(火) 新潟青陵大学特別受講生 No11

7月3日(水) 専門学校 絵本授業 No10

7月4日(水) 専門学校 絵本授業 No11

7月5日(金) 南魚沼市 三用保育園 絵本らいぶ

南魚沼市 大崎保育園 絵本らいぶ

7月7日(日) にいがた絵本セミナーIN SADO No2

7月9日(火) 新潟青陵大学特別受講生 No12

7月10日(水) 専門学校 絵本授業 No12

7月12日(金) 坂井輪小学校 2年生

7月13日(土) 青陵大学 命の授業

7月16日(火) 新潟青陵大学特別受講生 No13

7月17日(水) 専門学校 絵本授業 No13

7月18日(木) デーサービス 絵本らいぶ

7月25日(木) 福島県 絵本講座

7月27日(土) 南魚沼市 子育て支援センター

![]()

8月9日(金) 中央区支援センター 絵本らいぶ

8月23日(金) 新潟市中央区幼稚園 絵本らいぶ

8月29日(木) 新潟市中央区 支援センター絵本らいぶ

![]()

9月4日(水) 専門学校 絵本授業 No14

9月5日(木) 専門学校 絵本授業 No15

9月12日(木) 坂井輪小学校1年生

9月13日(金) 坂井輪小学校4年生

9月20日(金) 南区高校 絵本授業

10月6日(日) 南魚沼市 子育て支援センター

10月17日(木) 坂井輪小学校5年生

10月18日(金) 坂井輪小学校1年生

10月22日(火) 月岡温泉 ほうづきの里

10月27日(日) 図書館主催

絵本講座

口がすべった?

とある子どもに関わる施設での話

担当者さんと

いろいろな話をしている中の一コマです

ふく「学校に行かない・行けない子どもたち」がいる

担 「心の病を抱えた子どもですね」

との言い方をしたので思わず身を乗り出して

聞き直した

ふく 「学校に行けない子は心の病気ですか?」

担 「いやそういうわけではない」と言い直しました

たぶん日常的に

「健康児」「病児」などの表現を使用する仕事

なので区分けとして「心の病」という言葉を

使っているのかもしれません

考えて見ました

学校に行けない子どもを持つ親御さんが

そこに相談に来て担当者さんから

いきなり「心の病気」ですねと言われたら

なんと思うのか

たぶん「口が滑った」のでしょうね

でも自身の経験から言えば

それまで一度たりとも考えたり

思つたり、想像したことがない事は

自分の口からでることはありません

思っていたことがつい口から出てしまいます

全体の話をしている中でのほんの一コマです

「重箱の隅をつつく」ような話かもしれません

差別的な見方となるかもしれませんが

ご自身も子育てしている年齢と思われる

女性で真摯な話し方をしてくれるのでなお

その一言が頭の中に残りました

我が身の戒めとしたい出来事でした

・