抱っこ寝 今更ですが初めての体験

子育て中の皆さんや、子育て経験者の皆様には

何を今更とお嘆きになろうかと思いますが

日頃から

子育てしなかった

我が子のおしめは一度も替えたことがなかった

などと公言している身なのでお許しを

関係者の1歳女児が我が家に来る日となりました

途中担当者が30分ほどいなくなるとのことで

一人で相手をすることになった

絵本を読んだりおもちゃで遊んだりしていましたが

自分がトイレに行きたくなりました

はたと困りました

1歳児は動き回ります、一瞬たりとも目が話せません

個室を閉めてしまってはまずいだろうな

椅子に座らせておいても一人で降りるし

悩んだ結果抱っこしたままトイレに入って

座って見ました

どうも不穏な空気を察したようで泣き出してしまいます

これは困ったものです、途中で早々に個室を出ました

子育て中の母は親子だけでいるとトイレにも行けない

なんて事を聞いたことがあります、このことか?

とほんとに今更ですがわかりました

皆様はいったいどうしているんでしょうか

時間はすぎて15時頃しきりに抱っこをせがんできます

しばし抱っこしているのですが腰痛持ちには辛い

降ろそうとすると泣いてしまいます

担当者は「眠たいんだよ」とのお言葉でお気に入り

のタオルを渡すと、すぐに顔をこちらの胸に埋めて

眠ってしまいました

おぉーこれは噂に聞いた「抱っこして寝せる」の図です

我が子でも経験ありません(たぶん)

これは素晴らしい感覚です、二人の関係性が一気に

深まったような気になりました、いゃー感激です

でもこのあとお布団に降ろすことはできず、担当者の

出番をお願いしました

子育てには絵本を

と言っている身ですが、本人はこんな状態なんです

申し訳ありません、平身低頭

・

どの絵本を読んだらいいかわからない?

本日の新潟日報に

新潟県長岡市立図書館の取り組みで

0〜2歳児向けの絵本を3冊パックに

して貸し出したら好評とあります

良い取り組みだと思います

記事中に利用者の声があります

「どの絵本を選んだらいいかわからない」

この悩みは絵本講座でも質問が出ます

絵本デビューをする人たちや

日常的に絵本に触れていない人たちは

「どの絵本を読んだらいいのか」

わからないのです

よってますます絵本に馴染みがなくなります

自分は少し大雑把な説明ですが

図書館行ったらまず貸出カード作りましょう

カードは家族分の枚数を作りましょう

父母・子ども二人ならば4枚作ります

お母さんはその4枚を持って

赤ちゃん絵本コーナーに並んでいる絵本を

カードの枚数分(一人10冊貸出ならば)40冊

を選ばなくても良いので端から端まで40冊

借りて来ましょう(車移動ならば)

そして家で40冊をパラパラとめくって見て

読む側のお母さんが「面白い」

と思った絵本を読んであげてください

と、話しています

これだと「選ぶ」手間はいりません

ポイントは「読む側が面白い」と思う

絵本を読んであげることです

40冊手元にあると一冊くらいは面白い

と思える絵本もあると思います

これを繰り返していると段々と

絵本を選ぶのも慣れて楽しくなって来ます

他人が選ぶ3冊よりは

自分が借りた40冊の方がさらに愛着が

あると思います

カード作成・代表者が家族分のカードで借りる

借りる冊数などはご自分の地域の図書館に確認

をしてください

・

年齢に合った?絵本とは

先日のこと

「年齢に合った絵本を読んでほしい」

と言われたことあるががそれはどんな絵本なのか

との話になりました

世間一般には古くて新しい問題でしょうか

読み聞かせ活動をしていると出てくる話です

わかりやすく

小学校で絵本を読む場合

一年生クラスと六年生クラスでは同じ絵本はだめなのか?

「年齢別絵本」という言葉に惑わされていると

一年生と六年生に同じ絵本はダメだと思われています

高学年になる程文字の多い絵本を読まないといけない

と勘違いしている向きもあります

これは「絵本」の本筋を忘れています

絵本は「絵」を楽しむものなのです

文字のない絵本もありますから

この問題を突き詰めると

その現場でなぜ、何のためにその読み手はそこで

絵本を読むのか? とのことになります

学校だから勉強の役に立つため

→となると俄然張り切って高学年には

文字の多い長いお話の絵本を読みたくなるのかも

しれません

自分は保育園から小学校・中学校・高齢者施設などで

同じ絵本を読む場合も多くあります

どの世代も楽しんでくれています

これを知っていると異世代が集まるところでも絵本を

楽しんでもらうこともちゃんとできます

年齢に合った絵本

その言葉に囚われていると

例えば

自宅で六年生と保育園児の兄弟がいるとすると

一体どんな絵本を読むのかと迷ってしまいかねません

そんな時は保育園児に向けた絵本を読んであげたら

良いのです、六年生向け? だと言って文字が多い

読むのに10分以上かかってしまう絵本は避けたほうが

いいでしょう

高学年や大人だから文字が多くあり長いお話のものを

長い時間をかけて読む・・のが正解ではないのです

(そんな場合もむろんあっても良いでしょうが)

このテーマで一時間の講座ができると思います

年齢別絵本・・・

絵本はだれでも楽しめます

アナログレコード&真空管アンプ

アンログレコードを真空管アンプで聞く

そんなコンサートを聴いてきました

今や知らない人も多くいます

アナログレコード

デジタルCDとは言わないので「レコード」とくれば

「アナログ」の世界です

さらに真空管アンプです

これはもう超マニアックな、コアなオーディオファン

の世界です「真空管」はさすがに見たことがない人達

が多いです

これで持ち寄ったレコードを聴くわけです

ちゃんと会員組織になっていて毎月例会を開いている

という皆さんの集まりです

我が家にあったレコードは30年ぶりにジャっケットから

出しました、音が出ました、懐かしい音です

真空管アンプとアナログレコードプレーヤー欲しくなりました

一般の人から見たら超オタクの世界かもしれませんが

絵本を居酒屋で読んでいる大人たちも他の人から見たら

超オタクの世界かもしれません

いや、「絵本」を読んでいる人たちも実は身近に絵本を

置かない皆さんにとってはマニアニックな世界と見えるかも

かもしれませんね

・

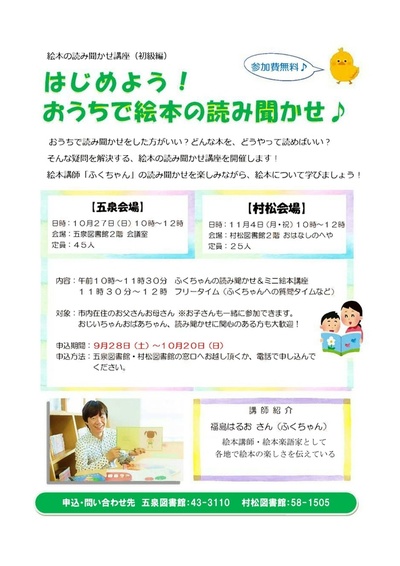

五泉市で2回の絵本講座

新潟県 五泉市での絵本講座を

図書館さん主催で行います

今年別会場での講座に参加した

司書さんが、面白い講師とのことで

今度は図書館で開催してくれます

参加した人が今度は自分で主催する

うれしいパターンです

合併でひとつの市になった

五泉と村松の両図書館で二週に

分けての開催となります

「初級編」となっていますが

腕に覚えのある皆さん(笑)も参加できます

子育て中やお孫さんに読みたいと思う人も

参加お待ちしています

申込開始は9月28日からとなりますので

図書館さんに申込してくださいね