小学校でで自分のこどものクラスに入る時は

古くて新しい問題かもしれません

小学校で読み聞かせボランティアとして入る場合

自分の子どもがいるクラスで読むか、はたまた

自分の子どもがいるクラスには入らない(入れない)

など今も時々聞きます

自分の子どもが通っている小学校に読み聞かせボランティア

として通う時先ほどの問題で悩む方がおります

自分が知る限りでは

自分の子どものクラスには入れない(ルール化)

自分の子どもが嫌がって拒否するので入らない

自分の子どもがぜひ自分のクラスでも読んで

欲しいと親にお願いするのではいる

特に決まりがなくローテーションで自分の子どもの

クラスに入る場合もある

などと大別されるようです

結果的に自分のこどものクラスに入っている分には

特に問題はないと思います

入らない、入れないなどの場合はその理由に

自分の子どもが嫌がっている場合は

ひよっとして自宅で親子で絵本楽しむということ

またはそもそも親が学校に来ること自体を嫌がって

いるのかもしれません、これは親子の問題でしょうか?

興味あるのは

自分の子どものクラスに入ってはいけない

というルールがあるところを聞いたことがあります

その理由が面白い

「特定子どもの親だけが自分の子どものクラスで

読み聞かせをするのは他の子どもと不公平が生ずる」

とのことです

徒競走で順位をつけるのは不公平?となる・・・

に通じるものがありましょうか

個人的な意見を述べます

本来、開かれた学校を目指し、祖父母が学校に

出入りすることを良しとしているならば

理由の如何にかかわらず祖父母が我が子や孫

のクラスに入ることをルールとして拒否すべきでは

ないと考えます

それが絵本の読み聞かせもしかりです

願わくば毎授業でだれかの父母が授業参観

で入っている光景が日常になれば

(決して問題のあるクラスなので見守る

ということではなく)

読み聞かせは自分のこどものクラスには

入らない(入れない)

などと言ったことにはならないと思います

どんどん自分の子どものクラスで読み聞かせを

して欲しいと願っています

そうすれば気軽に学校に、自分の子どものクラス

の様子をしることもできますからね

絵本を楽しむ新しいかたち

絵本らいぶを続けているといろんな展開があります

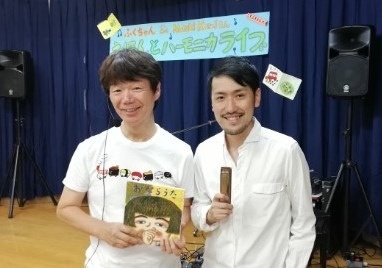

主催者様のご縁でハーモニカ奏者の 倉井夏樹 さんと

絵本らいぶをすることができました

幼い頃からハーモニカを演奏して今や日本だけでなく

世界を羽ばたく奏者です

ハーモニカを演奏と聞くと思い描くものがあると思いますが

そうではありません

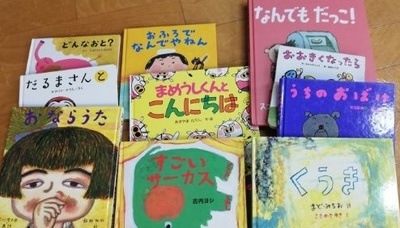

画像は彼の座る所にある楽器の数々です

ハーモニカ以外にもいろいろあります

エフェクター(電気的に音を変える)もあります

道具を見ただけで、すごさが?わかります

そんなプロの方とのコラボはどうなるのか

と思っていましたが

すばらしい

の一言でした

なっちゃんは初めて見る絵本ですが

ちゃんとその絵本の世界に合わせて音を作って

くれるのです、これはたまりません

ただ絵本読むだけの自分は快感てんこもりです

これはもう実際に見て聞いてもらわないと伝わりません

良いステージを作っていただきました

ありがとうございました

幸せの四つの条件

1 戸外での生活

2 一人の人間の愛

3 あらゆる野心からの超越

4 クリエイティブであること

作品中に出てくる「幸せの四つの条件」

パオの言葉とのこと

パオについては詳しい人から解説をして

欲しいものですが、どうでしょう?

35年ぶりに突然であった二人は

高校・大学と付き合ったがその後は

二人とも別々の人生を歩んだ

その二人が偶然会う

その偶然会った時間と当時を綴った

作品です

幸せの条件の中で

「一人の人間の愛」とあります

「一人からの愛」があれば幸せの4分の一

は手にできるということなのでしょうか

「一人の愛を常に感じていられる」

というのは何ともそれだけで幸せ感

一杯ではないかと思ったりもしますが

歳を重ねてくると「幸せ」という言葉は

とんとご無沙汰のような気がします

カマス理論・学習性無力感

映画 「12ヶ月の未来図」を見ました

エリート校の先生が田舎のやる気のない

生徒たちだけの学校に行くことになり

教えてもわからない

学ぶ気力もない

そんな子どもたちに呆れた先生だが

作品の中でとても面白い言葉に出会った

半世紀も前なので今更ですが、自分は

学ぶことを諦めた中学校時代でした

ほとんどの教科が分からない

先生の言葉はさながら訳のわからない

外国語に聞こえたものです

一度つまづくともうその先は理解しょうと

言う気力もなくなり、以後全く無駄な授業

時間を過ごすこととなった

そんな中でも記憶に残っている出来事が

あった

ほんのわずかな「ヒント」「解き方」を

教えてくれた人がいて、それが驚くほど

簡単なそしてシンプルだが納得してしまう

ものだった

「教える」「学ぶ」と言うのは

教える側と学ぶ側の双方が同じ

フィールでにいないといけないのでは

とその時に思ったのです

どんなにすごい教えでも

学ぶ側がそのフィールドにいないらば

どうやって来てもらえるのか

その努力を教える側がしたら良いのだと

自らのことを責任転嫁するような話だが

今はその思いを心がけている

こちらは分かっていることなので

当たり前な気持ちで話しているが

聞き手がそうではないならば

わかるように話さなけばいけない

だれもが聞いてもわかる

今自分はそんな講座を心がけています

こんなに難しい「読み聞かせ」なんかはできない

とてもショッキングな話に出会いました

とあるところで「絵本の読み聞かせボランティア」さんを育成

する勉強会があったとのこと

そしてその勉強会に参加した人のコメントが

「絵本の読み聞かせ」がこんなに大変なものとは知らなかった

これは自分にはできない

とのことでした

この手の学びは結構あり今でも各地で行われて

いるのではと思います

ただ

学んだ結果、自分にはできない・・・・

と参加者が思ってしまうほどの内容となると

自分が知っているものとは違うのかもしれませんが

絵本の読み聞かせボランティアをやって見たい

そのための勉強会に出て見た

結果

とても難しいと思われてしまった

なんて悲しい出来事だろうと思います

「絵本は楽しい」「絵本は楽しむもの」

と自分の講座では話しているので

講座に出て学んだ人が

自分には出来ない、と思わせる教えが

ある事には悲しくなります

家で親子が絵本を楽しむ

お話し会などで子どもたちが絵本を楽しむ

それをお手伝いする人が

読みきかせボランティアさんだと思っています

楽しいことを伝える人が

「こんなに難しい」読み聞かせ

と思ってしまっては本末転倒だと思うのです

私には出来ない

と思った人が予想外の場所だったのかもしれませんが

何だかこのブログを書き始めた時代のことを

思い出してしまいました

興味のある方はプログの開始時期の記事をみてください

そして学んだ日から絵本を読んでみたくなる

そんな講座に参加したい、または開催したい

と思ったらご一報くださいね